『入れ歯って色々な種類があるけど、どれを選べばいいの?』

『保険適用の入れ歯と自費の入れ歯の違いが知りたい』

『バネが目立たない入れ歯ってあるの?』

『入れ歯の費用はどのくらいかかるの?』

このようなお声を、当院に来院される患者様からよくお聞きします。実際に、入れ歯には保険適用のものから最新の自費診療まで、患者様の口腔状態やご要望に応じて、さまざまな選択肢があります。

そこでこのページでは、大阪(天王寺)で入れ歯やインプラントの治療を多数行っている当院が、入れ歯について検討されている方に知っていただきたい基本的な情報から、各種入れ歯の特徴や選び方まで、詳しくご説明させていただきます。

当院では、歯を失った方に対して、インプラントや入れ歯などさまざまな治療法をご提案し、患者様お一人おひとりの状態や希望に沿った最適な治療をご提供しています。当院の治療についてご興味のある方は、まずはぜひ当院の症例集をご覧ください。

入れ歯の基礎知識

歯を失うことは、食事や会話、見た目など、日常生活のさまざまな場面に大きな影響を及ぼします。そんな歯の欠損に対する治療法の1つが『入れ歯』です。

入れ歯を使用することで、失われた歯の機能を回復させることができます。

入れ歯が必要となるケース

入れ歯による治療が必要となるケースは、主に以下のような状況が考えられます。

- 歯周病や虫歯が進行して歯を失った

- 事故やケガによって歯を失った

- 加齢による自然な歯の喪失

複数の歯を失った状態を放置すると、残っている歯に過度な負担がかかり、さらなる歯の損失を招く可能性があります。こうした連鎖的な歯の喪失を防ぐためにも、歯を失った際は早期の治療が推奨されています。

患者様の中には、『まだ若いから入れ歯は早い』『今のところ噛めているし治療は必要ない』とお考えの方もいらっしゃいますが、実際には年齢や今噛めているかどうかに関係なく、歯を失った際には適切な処置を行うことが大切です。

歯の欠損による影響と早期対応の重要性

歯を失ったまま放置すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

①残存歯への過度な負担により、新たな歯の損失リスクが高まります。歯を失った本数が多くなれば、それだけ治療箇所が増えるため、結果的に患者様の費用負担も増加してしまいます。

②歯を喪失したことで頬の筋力の低下や顎骨が痩せてしまい、顔の形にも影響を及ぼすことがあります。具体的には、頬がこけたり、口元の形が変化したりすることで、見た目の印象が大きく変わってしまう可能性があります。

③咀嚼機能が低下することで、食事の質が低下して、栄養バランスの偏りや消化器系への負担増加につながる可能性があります。

このような問題を防ぐためにも、歯を失った際には早期に適切な処置を行うことが大切です。現在では技術の進歩により、さまざまな種類の入れ歯が開発されており、患者様の状態やご要望に応じて最適な治療法を選択することが可能です。

入れ歯の種類を選ぶ前に

このページではさまざまな入れ歯をご紹介しますが、それらの入れ歯の前にまずは、『総入れ歯』と『部分入れ歯』の違いについてご説明します。

入れ歯による治療を検討する際にも、まずは患者様の残っている歯の本数などから、総入れ歯が適しているか、部分入れ歯が適しているかを判断します。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

総入れ歯と部分入れ歯の違い

総入れ歯は、上顎または下顎の歯をすべて失った場合に使用する入れ歯です。総入れ歯は土台となる「床(しょう)」という部分を歯茎に密着させることで、吸着して維持力を得る仕組みになっています。

一方、部分入れ歯は数本の歯を失った場合に使用する入れ歯で、残存している自身の歯を支えとして、クラスプと呼ばれる金属製のバネなどを使用して、入れ歯を固定します。

総入れ歯はクラスプなどの固定源が存在せずに、床と歯茎の吸着だけで維持力を得るため、装着時に安定させることが難しくなります。特に下顎の総入れ歯は、舌の動きや顎の形状の影響を受けやすいため、安定させるのが難しいと言われています。そのため、強固な固定源としてインプラントと総入れ歯を組み合わせた治療など、当院では安定性を高めるための工夫を行っております。

部分入れ歯は残存歯を利用して固定するため、総入れ歯と比べると安定した装着が可能です。ただしクラスプで固定する際に、固定限となる残存歯への負担がかかるため、定期的なメンテナンスと調整を行い残存歯への負担など悪影響を軽減するための工夫が必要になります。

それぞれの適応症例

以下のようなケースでは、総入れ歯が適していると判断することが多いです。

- 上顎または下顎のすべての歯を失っている場合

- 残存歯が少なく、それらの歯で部分入れ歯を支えることが難しい場合

- 残存歯の状態が悪く近い将来で抜歯が必要になる場合

一方で部分入れ歯が適している症例は、健康な歯が複数残っており、それらを支えとして活用できる場合です。特に奥歯の一部を失った場合や、前歯の一部を失った場合など、部分的な歯の欠損に対して、部分入れ歯が適応となります。

どちらの入れ歯を選択するかは、単に失った歯の本数だけでなく、残存歯の状態や骨の状態、患者様のご年齢や生活習慣なども考慮して決定する必要があります。また総入れ歯と部分入れ歯のどちらかだけでなく、保険診療の入れ歯か自費の入れ歯かを決める必要があり、自費の入れ歯の中にはさらに様々な種類があります。

当院では、詳細な検査と診断を行い、患者様お一人おひとりに最適な治療をご提案させていただいています。

保険診療の入れ歯

入れ歯による治療を検討する際、まず多くの患者様が気にされるのが保険診療の入れ歯での治療が可能か?という点です。

健康保険が適用される入れ歯の中で最も一般的なのが、レジン床義歯です。ここでは、保険適用の入れ歯についてわかりやすくご説明いたします。

保険診療の入れ歯についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

レジン床義歯の特徴と費用

レジン床義歯は、レジンという歯科用のプラスチックで作る入れ歯です。素材がプラスチックのため比較的軽く、修理や調整も容易なので、保険診療の入れ歯ではレジン床義歯が使用されます。

装着感については、歯茎に当たる部分が硬いため、慣れるまでに時間がかかる場合があります。また、レジン素材は経年変化により変色や劣化が起こりやすく、通常3年〜5年程度での作り替えが必要になると言われています。

部分入れ歯の場合は、入れ歯そのものの素材はプラスチックですが、クラスプ(バネ)には金属を使用するため、特に前歯部分にクラスプがある場合は見た目を気にされる方が多いです。

保険適用の条件と自己負担額

保険適用の入れ歯を作製する場合、医療費の自己負担は保険診療の一般的な負担割合(ご年齢に応じて3割や1割など)となります。ただし入れ歯を保険適用で作成する場合には、以下のような条件や制限があります。

保険適用となる入れ歯は原則として、同じ部位については6ヶ月以内に1回までしか作成できません。そのため、作製後に不具合が生じても、6ヶ月以内の作り直しは自己負担となる可能性があります。ただし噛み合わせの調整や不具合に対しての調整のための治療は問題ありません。

また保険適用での治療では、使用できる材料や技工方法が保険の基準で定められているため、審美性や装着感に制限があります。この後にご紹介する自費診療の入れ歯では、患者様のお口の状況やご要望に応じて、さまざまな材料を選択して使用しますが、保険診療の入れ歯では一定の材料しか使用できません。

具体的な費用については、総入れ歯の場合、保険診療の3割負担で約1万円〜1.5万円程度となります。部分入れ歯の場合は、欠損歯数や設計によって変動しますが、同じく3割負担で約5千円〜1万円程度が一般的です。

最新の自費診療の入れ歯

保険診療の入れ歯は、患者様の費用負担が少なく、なるべく費用を抑えて治療を行うためには優れた選択肢であると言えます。

ただし、保険診療の部分入れ歯はクラスプによって残存歯に負担がかかり、連鎖的に歯を喪失する可能性があります。同様に、保険診療の総入れ歯は維持力が弱く食事に制限が生じてしまったり、会話の最中に入れ歯がズレてしまうことがあります。

このように保険診療の入れ歯は、全ての患者様にとって最適な治療だとは言えない側面もございます。

保険診療の入れ歯では物足りない、より快適な生活を送りたい、残っている歯を大切に守りたい、といった方のために、さまざまな自費診療の入れ歯が開発されています。ここでは、代表的な自費の入れ歯とその特徴についてご説明いたします。

金属床義歯

金属床義歯は、床(しょう)の部分にレジンではなくチタンやコバルトクロムなどの金属を使用して作製する自費の入れ歯です。

レジン床義歯と比較して強度のある金属を使用することで床を薄く作ることができ、違和感が少ないのが特徴です。また、金属の持つ強度により、レジン床義歯よりも長期間使用することが可能です。

さらに、熱伝導性に優れているため、温度変化を感じやすく、より自然な食事を楽しむことができます。ただし、製作には高度な技術や細かな作成工程が必要となるため、費用は保険適用の入れ歯と比べて高額になります。

ポイント:チタンとコバルトクロムの使い分け

金属床義歯で使用される主な金属には、チタンとコバルトクロムがあります。

コバルトクロムは金属床義歯の素材として古くから使用されており、強度が高く薄く作製することが可能です。ただし稀に金属アレルギーの原因となることがあります。

チタンは軽量で生体親和性に優れており、金属アレルギーの心配が少ないという特徴があります。

患者様の口腔状態やご希望に応じて、これらの金属を使い分けることで、より快適な入れ歯を作成することが可能です。

ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャーは、見た目を重視したい方におすすめの自費の入れ歯です。

従来の入れ歯で使用されていた金属のクラスプ(バネ)の代わりに、床の範囲を広げて、床で歯茎と歯を覆うことによって固定します。床は歯茎と似た色と見た目をしているため、周りから見て目立つことがありません。

また、柔軟性のある樹脂を使用することで、装着時の違和感も少なくなっています。特に前歯部分の欠損がある方に人気の入れ歯です。

ポイント:見た目と機能性の両立

ノンクラスプデンチャーは審美性に優れている一方で、金属のクラスプと比べると維持力が若干劣る場合があります。そのため、装着前に十分な診査を行い、適応可能かどうかを慎重に判断する必要があります。

残念なことに、ノンクラスプデンチャーの寿命は、使用している樹脂の種類にもよりますが平均して2年〜3年程度です。保険の入れ歯の寿命も同程度ですが、ノンクラスプデンチャーは自費で費用が高いので、数年ごとに壊れて作り直す、というのは経済的な負担が非常に大きくなります。

ノンクラスプデンチャーについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

>>【目立たない入れ歯】ノンクラスプデンチャーのメリットとデメリット

シリコン義歯(コンフォート入れ歯)

シリコン義歯は、床部分にシリコン素材を使用した柔らかい入れ歯です。

粘膜への負担が少なく、装着時の違和感や痛みが軽減されるため、従来の入れ歯に違和感を感じていた方にはおすすめです。特に顎堤(歯茎)が痩せている方や、粘膜が薄い方など、硬い入れ歯では痛みを感じやすい方に適しています。

また、クッション性があるため、咬合圧を分散させる効果もあります。

ポイント:柔らかさと耐久性のバランス

シリコン義歯の特徴である柔らかさは、装着感の向上というメリットがありますが、その反面で耐久性が下がってしまうデメリットがあります。

ノンクラスプデンチャーのご説明と同じく、素材の問題で耐用年数が短くなる傾向にあり、定期的な調整やメンテナンスが必須です。シリコン素材は経年劣化により変色なども生じるため、適切なケアを続ける必要があります。

コーヌスクローネデンチャー(ドイツ式入れ歯)

コーヌスクローネデンチャーは、ドイツで開発された高精度な入れ歯です。残存歯に特殊な金属の冠(内冠)を被せ、その上からもう一つの金属の冠(外冠)を持つ入れ歯を装着する仕組みになっています。

こちらの模型写真のように、残った歯に内冠を被せ(写真:銀色の箇所)、入れ歯の外冠を嵌め込むことで安定させます。写真の銀色の箇所は、装着することで外からは見えなくなります。

従来の入れ歯で使用されているクラスプ(バネ)を使用しないため、見た目が自然で、残存歯への負担も少なくなっています。また、精密な適合により、高い維持力と安定性が得られます。

ポイント:精密な適合性と長期使用のメリット

コーヌスクローネデンチャーの最大の特徴は、その精密な適合性です。内冠と外冠が精密に嵌合することで、強固な維持力が得られ、食事や会話時の安定性が高くなります。

また、残存歯への負担が少ないため、長期的な使用が可能です。ただし、製作には高度な技術が必要となるため、取り扱える歯科医院があまり多くないという難点があります。

当院では後述するインプラントオーバーデンチャーと併用した治療を行うこともあり、コーヌスクローネデンチャーは比較的よく取り扱う入れ歯です。安心してお問い合わせください。

コーヌスクローネデンチャー(ドイツ式入れ歯)についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

>>当院おすすめのドイツ式入れ歯|コーヌスクローネデンチャーについて

インプラントオーバーデンチャー

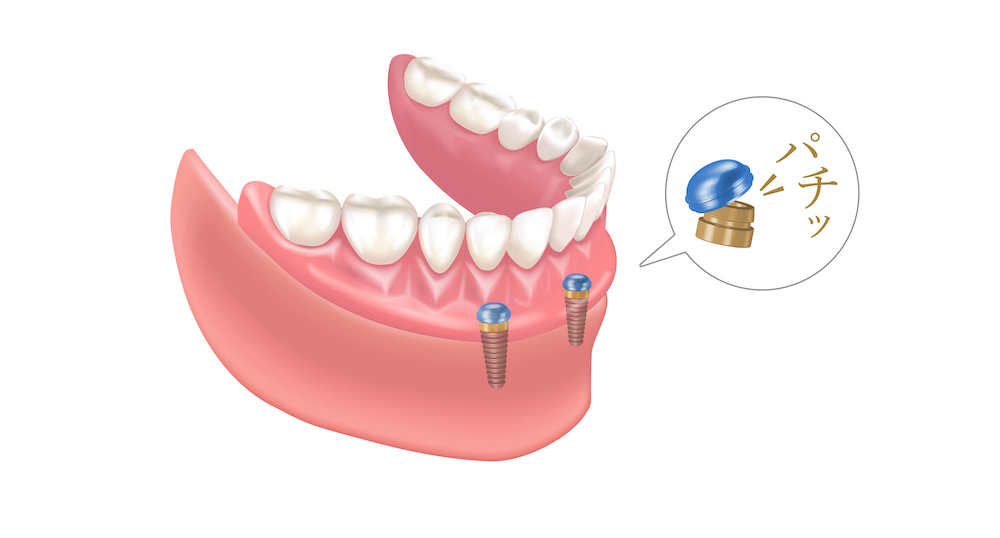

インプラントオーバーデンチャーは、顎の骨に埋入したインプラントを支台として使用する入れ歯です。通常2本〜4本程度のインプラントを埋入し、その上に着脱可能な入れ歯を装着します。

従来の総入れ歯と比べて格段に安定性が高く、特に下顎の総入れ歯の安定性で悩んでいる方にとって効果的な治療法です。また、少ない本数のインプラントで治療が可能なため、フルインプラントやオールオン4・6・8と比較して費用を抑えることができます。

ポイント:インプラントと入れ歯の併用によるメリット

インプラントオーバーデンチャーの最大のメリットは、入れ歯の安定性が大幅に向上することです。これにより、食事の際や会話などの際の不安が解消されます。

また、インプラントによって顎の骨を刺激することで、骨の吸収を防ぐ効果も期待できます。ただし、インプラントの埋入手術が必要となるため、全身状態や骨の状態など、適応条件を満たす必要があります。

当院では京都大学医学部附属病院のインプラント専門外来で勤務し、日本口腔インプラント学会でインプラントについて専門的に学んできた院長が、インプラントオーバーデンチャーの治療を行います。失敗しにくく患者様が安心して受けられるインプラントオーバーデンチャー治療を行うために、治療をご希望の患者様には無料相談・無料カウンセリングを実施しております。

入れ歯を選ぶ際の重要なポイントについて

これまでご紹介してきた通り、入れ歯にはさまざまな種類があります。では、ご自身にぴったりの入れ歯を選ぶには、どうすればよいのでしょうか。

年齢やご予算、生活スタイルによる選択

入れ歯の選択は、患者様の状態や生活環境によって大きく異なります。

まず考慮すべきは、患者様のご年齢と全身の健康状態です。まだ若い方の場合は、長期的な使用を見据えて耐久性の高い入れ歯や、残存歯に負担をかけにくい入れ歯を選択することが推奨されます。一方、ご高齢の方の場合は、装着のしやすさや調整のしやすさを重視した選択が望ましいでしょう。

ご予算に応じて検討するのであれば、保険診療の入れ歯も選択肢に挙がります。保険診療の入れ歯は費用を最も抑えることができます。ただしまだお若い患者様の場合、保険診療の入れ歯によって残存歯に負担がかかり、より多くの歯を喪失してしまった結果、トータルの治療費用が高額になってしまうようなケースも少なくありません。

なるべく残りの歯を長持ちさせて、食生活やご家族ご友人とのコミュニケーションなどを快適なものにしたいとお考えであれば、自費診療の入れ歯をご検討いただくことをお勧めいたします。

長期的な視点での入れ歯の選び方

入れ歯は長期間使用するものですので、初期費用だけでなく、維持費用や将来的な再製作の可能性も考慮に入れる必要があります。例えば、保険適用の入れ歯は初期費用は抑えられますが、比較的早い段階での作り替えが必要になる可能性があります。

一方、自費診療の入れ歯は初期費用は高くなりますが、耐久性に優れており、長期的に見ると費用対効果が高くなる場合があります。特に金属床義歯やコーヌスクローネデンチャーは、適切なケアを行うことで長期間使用することが可能です。またインプラントオーバーデンチャーも、上部構造の入れ歯には金属床義歯を使用するため、長期間の使用が可能です。

対してノンクラスプデンチャーやシリコン義歯(コンフォート入れ歯)などは、耐久性はあまり高くないため、長期的な維持費用は高額になる傾向にあります。

当院では、患者様の費用負担などの要素も含めて、患者様お一人おひとりに最適な入れ歯を総合的に判断してご提案させていただいています。また、定期的なメンテナンスを通じて、長期的なサポートも行っております。

入れ歯のケアとメンテナンス

入れ歯を長く快適に使用していただくためには、適切なケアとメンテナンスが不可欠です。

日々のご家庭でのお手入れと、歯科医院での定期的なメンテナンスを組み合わせることで、入れ歯の寿命を延ばし、快適な装着感を維持することができます。

毎日のお手入れ方法

入れ歯のお手入れは、毎食後に行うことが推奨されます。

まず、入れ歯を外して流水でよく洗い、食べかすを取り除きます。その後、入れ歯専用のブラシを使用して、入れ歯のすべての面を丁寧に清掃します。特に歯茎に当たる部分や、クラスプ(バネ)の周辺は汚れが溜まりやすいため、念入りに磨くことが大切です。

また、就寝時には入れ歯を外し、入れ歯洗浄剤に浸けておくことをお勧めします。これにより、入れ歯の洗浄だけでなく、歯茎の休息にもなります。保管の際は、入れ歯が乾燥しないよう、水や洗浄液に浸した状態を保つようにしてください。

定期検診の重要性と調整のタイミング

入れ歯は使用していく中で、徐々に顎の形状の変化や咬み合わせの変化が生じます。そのため、定期的な検診と調整が必要になります。一般的には3ヶ月〜6ヶ月に1回程度の定期検診をお勧めしています。

定期検診では、入れ歯の適合状態や咬み合わせの確認、残存歯の状態チェックなどを行います。違和感や痛みを感じる前に調整することで、より快適な生活を送っていただけます。

まとめ:快適な入れ歯生活のために

このページでは、入れ歯の種類と特徴から、選び方やケアの方法まで、詳しくご説明してきました。入れ歯には保険適用のレジン床義歯から、最新の自費診療の入れ歯まで、さまざまな選択肢があります。

保険適用の入れ歯は、比較的低コストで治療を受けることができますが、素材や製作方法に制限があるため、装着感や見た目に一定の制約があり、残存歯にも負担をかけやすい特徴があります。一方、自費診療の入れ歯は、金属床義歯、ノンクラスプデンチャー、シリコン義歯、コーヌスクローネデンチャー、インプラントオーバーデンチャーなど、患者様の状態や希望に応じてさまざまな選択が可能です。

入れ歯選びで重要なのは、ご年齢、ご予算、生活スタイルなどを総合的に考慮し、長期的な視点で入れ歯を選択することです。また入れ歯の使用を開始してからは、適切なケアと定期的なメンテナンスを行うことで、より長く快適に使用することができます。

当院では京都大学医学部附属病院のインプラント専門外来で勤務し、日本口腔インプラント学会でインプラントについて専門的に学んできた院長が、インプラントオーバーデンチャーの治療を行います。失敗しにくく患者様が安心して受けられるインプラントオーバーデンチャー治療を行うために、治療をご希望の患者様には無料相談・無料カウンセリングを実施しております。

来院される患者様の想いを大切にし、その期待に応える歯科治療を行います。そして綺麗になった歯で思いっきり笑い、ご飯を食べる喜びを感じて欲しいと考えています。ぜひ一度当院の無料相談へお越しください。