TEL.06-6771-4180 診療時間 9:30〜13:00・14:30〜18:30 休診日 水・日・祝日

歯科コラム

C3の虫歯の痛みはどれくらい?期間・症状・治療後の経過まで徹底解説

虫歯が C3 に進行すると、多くの方が「どれくらい痛いのか」「この痛みはいつまで続くのか」と不安を感じます。C3 では神経に達しているため激しい痛みが出やすいですが、痛み方や期間は個人差が大きいのも特徴です。特に夜眠れないほどのズキズキ感や、食事のたびに走る激痛に悩まされる方も少なくありません。また、治療後の痛みがどれくらい続くのかも気になるポイントでしょう。

本記事では、C3 虫歯で実際にどのくらい痛みが続くのか、その強さや経過、治療後の痛みの目安まで、歯科医師の視点から詳しく解説します。さらに、進行速度や放置したときのリスク、治療後の見た目改善の方法についても触れ、患者さまが安心して治療に向き合えるようサポートします。

C3の虫歯とはどのような状態か

虫歯のC3とは、虫歯が歯の神経(歯髄)にまで進行した段階を指します。C1・C2の虫歯では主に歯の表面や象牙質に限局していますが、C3 では内部の神経に達するため、強い痛みや炎症を伴うことが多いのが特徴です。

見た目にも変化が現れるケースが多く、歯に大きな穴が開いている、黒や茶色に変色している、歯の一部が欠けているなど、肉眼でも進行が分かることがあります。ただし、神経が壊死してしまうと一時的に痛みが軽くなり、「治ったのでは」と誤解される方もいます。しかしこれは危険なサインであり、むしろ病状が悪化している可能性が高い状態です。

C3の診断には、歯科医師による視診だけでなくレントゲン検査が欠かせません。レントゲンを用いることで、歯の内部や神経の状態、炎症の広がりを正確に把握でき、適切な治療方針を立てることが可能になります。

C3で感じる痛みの種類と強さ

C3 に進行した虫歯の痛みは、日常生活に大きな支障をきたす強烈なものです。しかし、その痛み方にはいくつかの種類があり、状況や進行度によって特徴が異なります。代表的なものは「何もしなくてもズキズキする自発痛」「冷たい・熱い刺激で激痛が走る刺激痛」「噛んだときに強烈に響く咬合痛」です。これらはすべて神経が虫歯に侵されていることによって起こるもので、放置すればさらに悪化していきます。ここからは、それぞれの痛みの種類を詳しく見ていきましょう。

自発痛(何もしなくても痛む)

C3 に進行した虫歯では、安静にしていても突然ズキズキと痛みが出る「自発痛」が特徴的です。特に夜間や横になったときに強くなる傾向があり、眠れないほどの激痛に悩まされる方も少なくありません。これは、横になることで血流が増し、炎症を起こしている神経に刺激が加わりやすくなるためです。

この痛みは一時的に治まることもありますが、再び強く出るのが典型的なパターンです。日常生活に大きな影響を及ぼし、仕事や勉強に集中できなくなることもあるため、応急処置に頼るだけでなく、できるだけ早めの歯科受診が必要です。

刺激痛(冷たい・熱い・甘いものでの激痛)

C3 に進行した虫歯では、冷たい飲み物や熱い食べ物を口にしたとき、あるいは甘いものを食べたときに強烈な痛みを感じる「刺激痛」が現れることがあります。これは、虫歯によって象牙質が破壊され、神経(歯髄)がむき出しになっているため、温度や糖分の刺激が直接伝わってしまうからです。健康な歯であれば象牙質やエナメル質が刺激を和らげてくれますが、C3 の段階ではそのバリアが失われているため、食事のたびに鋭い痛みが走ります。

患者さまの多くが「冷たい水を口に含んだだけで飛び上がるように痛い」「アイスや熱いお茶はもちろん、甘いお菓子でも歯に突き刺さるような痛みが走る」と表現されます。場合によっては市販の鎮痛薬を服用しても効果が乏しく、痛みが治まらないことも少なくありません。

こうした痛みは一時的に治まることもありますが、虫歯の進行が止まったわけではありません。放置すれば神経が炎症を起こし、やがて壊死や膿の発生につながる恐れがあります。そのため「食べ物を選ばなければ食事ができない」「痛み止めが効かない」といった状態になったら、応急処置ではなく根本的な治療を受けることが不可欠です。

咬合痛(噛んだときの痛み)

C3 の虫歯で多くの方が苦しむのが「噛んだときの痛み」、いわゆる咬合痛です。これは食事中に食べ物を噛みしめた瞬間、歯に激しい圧力が加わり、炎症を起こしている神経や歯根膜が強く刺激されることで起こります。特に硬い食べ物を噛んだときには電気が走るような鋭い痛みを感じることが多く、無意識に噛む側を避けてしまう方もいます。

症状が進むと「右側では噛めないから左側だけで食べている」「柔らかい物しか食べられない」といったように、食生活の制限が出てきます。その結果、栄養バランスが偏るだけでなく、噛む力の左右差が原因で顎関節に負担がかかることもあります。さらに悪化すると、何も噛んでいない状態でも違和感や鈍い痛みが残り、常に不快感を抱えるようになってしまいます。

また、咬合痛は「噛む」という日常の基本動作に支障をきたすため、生活の質を大きく低下させます。会話中に歯が当たって痛みが走るケースもあり、人との食事や会話を避けるようになるなど心理的な影響も少なくありません。

この段階に達している場合、自然に治ることはなく放置するほど悪化していきます。特に歯根まで炎症が進んでしまうと、根管治療や場合によっては抜歯が必要になるリスクが高まります。咬合痛が出ているときは「もう限界のサイン」と考え、できるだけ早めに歯科医院を受診することが重要です。

痛みはどれくらい続く?期間の目安

C3 の虫歯による痛みは、人によって差があるものの、多くの場合は「数日〜数週間」でピークを迎えます。最初は断続的なズキズキ感から始まり、やがて眠れないほどの強い痛みに発展するケースも少なくありません。ただし、神経が壊死して一時的に痛みが収まることがあり、これを「治った」と誤解すると危険です。膿の蓄積によって再び強い痛みや腫れを引き起こす可能性があるからです。

また、治療を受けた場合でも処置直後に違和感や噛んだときの痛みが残ることがあり、数日〜1週間ほど続くのが一般的です。つまり、C3 の痛みは「消えても安心できない」性質を持っています。ここからは、痛みのピークや持続期間、神経が壊死した場合のリスク、さらに治療後にどのくらい痛みが続くのかを具体的に見ていきましょう。

痛みのピークと持続期間

C3 の虫歯による痛みは、最初は断続的に「ズキズキ」する程度から始まることが多いですが、進行するにつれて強烈さを増していきます。特に炎症が広がり始めると数日〜1週間ほどで痛みのピークを迎え、昼夜を問わず強く感じるようになります。この時期には「夜眠れない」「何をしていても痛みが気になる」「鎮痛薬を飲んでも効かない」といった状況に陥ることも珍しくありません。

ピークを過ぎても、痛みが自然に治まるわけではありません。炎症が続いている限り、強弱を繰り返しながら痛みが持続します。場合によっては数週間にわたって日常生活に支障をきたす状態が続き、食事や会話にまで影響が出てしまいます。

また、虫歯の進行が早い方では短期間で痛みが急激に強まる傾向があり、「数日前までは違和感程度だったのに、突然眠れないほどの痛みに変わった」という訴えも少なくありません。こうした場合には、神経の炎症が急速に悪化している可能性が高く、放置すると膿の形成やさらなる合併症につながる恐れがあります。

したがって、C3 の痛みは「時間が経てば治まる」と考えるのではなく、ピークを迎える前後のタイミングで早急に歯科医院を受診することが重要です。適切な治療を行うことで、痛みの持続期間を短縮し、再発を防ぐことにつながります。

痛みが消えるケースとリスク

C3 の虫歯では、激しい痛みが続いたあとに突然痛みが弱まったり、完全に消えてしまうことがあります。一見すると「治ったのでは」と安心してしまいがちですが、実はこの現象は歯の神経(歯髄)が壊死したサインであり、非常に危険です。神経が死んでしまうと刺激を感じなくなるため痛みがなくなりますが、歯の内部では細菌感染が進行し続けています。

神経が壊死した歯は、数週間から数か月のうちに膿がたまることが多く、再び激しい痛みや腫れが現れます。このときには「根尖性歯周炎」と呼ばれる状態に進行している可能性が高く、歯ぐきの腫れや膿の排出、発熱を伴うこともあります。さらに放置を続けると、炎症が骨や周囲の組織に広がり、抜歯が避けられなくなることも少なくありません。

また、痛みがなくなったことで歯科医院への受診が遅れるのも大きなリスクです。治療が遅れるほど根管治療が複雑になり、通院回数や治療期間が延びる傾向があります。場合によっては歯を保存できず、インプラントや入れ歯といった大掛かりな治療が必要になるケースも考えられます。

したがって「痛みが消えたから大丈夫」と思い込むのは非常に危険です。痛みが収まった時こそ虫歯の進行が裏で進んでいる証拠であり、早めの歯科受診が必要だと理解しておくことが大切です。

治療後の痛みはどれくらい?

C3 の虫歯では、根管治療(歯の神経を取り除く治療)が行われることが一般的です。治療を受けた直後は、炎症が残っている影響や処置による刺激で、軽い痛みや違和感を数日間感じることがあります。特に「噛んだときに響くような痛み」や「じんわりとした鈍痛」が見られるケースが多く、3日〜1週間ほどで徐々に落ち着いていくのが一般的です。

ただし、症例によっては治療後も長引く場合があります。例えば炎症が強かったり、感染が根の奥まで広がっていたケースでは、数週間にわたり軽い痛みや違和感が残ることもあります。その場合でも、適切な根管治療を繰り返し行うことで炎症は次第に治まり、痛みは軽減していきます。

また、根管治療が完了したあとは、歯を補強するために被せ物(クラウン)を装着します。この段階に進むと痛みはほとんど消え、しっかり噛める状態に回復していくのが一般的です。

一方で、治療後に強い痛みが再発する、あるいは腫れが出てきた場合には「再感染」や「根の奥に膿が残っている」といった問題が考えられます。そのような症状がある場合は自己判断せず、必ず歯科医院に相談することが大切です。

つまり、治療後の痛みは一時的であることがほとんどで、数日〜1週間を目安に落ち着くのが一般的です。ただし長引く場合や症状が強まる場合には早めの再診が必要であり、これにより治療の成功率を高め、快適な日常生活を取り戻すことができます。

虫歯 C3 の進行速度と悪化のリスク

虫歯が C2 から C3 に進行するスピードには個人差があり、数年かけて進む方もいれば、数か月で一気に悪化する方もいます。生活習慣や体質によっても差が出やすく、特に間食が多い方や歯磨きが不十分な方は急速に進行する傾向があります。逆に、歯質が強く唾液が多い人は比較的ゆるやかな進行となるケースもあります。

ただし共通して言えるのは、C3 に達した時点で放置すれば確実に悪化するということです。炎症が広がれば強い痛みや膿の形成、さらには歯の崩壊や抜歯のリスクに直結します。ここからは、進行が早い人と遅い人の特徴を具体的に解説し、悪化を防ぐための注意点を見ていきましょう。

進行が早い人の特徴

虫歯の進行が早い方には、いくつかの共通点があります。まず挙げられるのは生活習慣の影響です。甘い飲み物や間食を頻繁にとる習慣があると、口腔内の酸性状態が長時間続き、歯のエナメル質が溶けやすくなります。また、歯磨きの回数が少ない、または磨き残しが多い方も、虫歯菌が増殖しやすいため急速に進行するリスクが高まります。

さらに、歯並びや詰め物の状態も影響します。歯並びが不揃いで磨きにくい部分がある人や、古くなった詰め物の隙間から虫歯が再発している人は、虫歯が短期間で C3 に達することが少なくありません。

また、体調や免疫力の低下も進行を早める要因です。ストレスや睡眠不足、持病による免疫力低下がある場合、口腔内の細菌バランスが崩れやすくなり、虫歯が一気に悪化するケースがあります。特に糖尿病など全身疾患を持つ方は、口腔内環境の悪化が虫歯の急速な進行につながることがあります。

このように、進行が早い人の多くは生活習慣や体質に要因を抱えています。「数か月で小さな虫歯が C3 に進んでしまった」というケースも決して珍しくありません。少しでも異変を感じたら早めに歯科を受診することが、悪化を防ぐ最大の対策となります。

進行が遅い人のケース

虫歯が C2 から C3 へ進むスピードが遅い人には、いくつかの特徴があります。まず挙げられるのは歯の質が硬いことです。エナメル質がしっかりしている人は、虫歯菌が内部へ侵入するのに時間がかかるため、進行が緩やかになる傾向があります。

また、唾液の量や質も大きな要因です。唾液には口の中を中和し、再石灰化を促す働きがあります。唾液分泌が多い人や、質が良く抗菌作用の高い唾液を持つ人は、口腔内が酸性状態になりにくく、虫歯の進行が抑えられます。

さらに、日常的なセルフケアが行き届いている人も進行が遅いケースが多いです。食後すぐに歯磨きをする習慣や、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、虫歯菌の栄養源となるプラークを減らすことができます。その結果、虫歯が進んでも急激に悪化するリスクを下げられるのです。

ただし、進行が遅いからといって安心できるわけではありません。時間をかけてじわじわと神経まで達してしまうこともあり、痛みが出たときにはすでに C3 に進行していることもあります。定期的に歯科検診を受け、レントゲンで確認することが、症状を早期に発見し治療の負担を最小限に抑えるポイントです。

虫歯による痛みを和らげる応急処置

C3 の虫歯による痛みは非常に強く、仕事や勉強、睡眠など日常生活に大きな支障を与えることがあります。しかし、歯科医院にすぐ行けない状況では「どうすれば少しでも痛みを軽くできるか」が大きな関心事となります。応急的な方法としては、市販の鎮痛剤の使用、患部の冷却、刺激物を避ける工夫などがあります。

ただし、これらはあくまで一時的な対処法にすぎず、根本的な治療にはつながりません。むしろ放置すれば炎症が悪化し、抜歯や大掛かりな治療が必要になるリスクが高まります。ここからは、歯科受診までの時間を乗り切るために有効な応急処置を具体的に紹介します。

鎮痛剤の使用と注意点

C3 の虫歯で強い痛みに襲われたとき、多くの方がまず頼るのが市販の鎮痛剤です。確かに一時的に痛みを和らげる効果が期待できますが、正しい使い方をしなければ十分な効果が得られなかったり、副作用のリスクが高まる可能性があります。

一般的に使用されるのは、イブプロフェンやロキソプロフェンなどの解熱鎮痛薬です。これらは炎症を抑え、ズキズキとした痛みを軽減してくれる作用があります。ただし、薬の効果は一時的なもので、虫歯の原因そのものを解決するものではありません。また、飲みすぎや短い間隔での服用は、胃腸障害や肝機能への負担を引き起こすこともあります。

鎮痛剤を使用する際には、必ず用法・用量を守ることが大前提です。自己判断で薬の量を増やしたり、複数の鎮痛剤を併用するのは避けましょう。持病や服薬中の薬がある方は、必ず薬剤師や医師に確認することが望ましいです。特に妊娠中・授乳中の方や小児は使用できる薬が限られるため、注意が必要です。

「薬を飲めば痛みが収まったから大丈夫」と考えて放置するのは危険です。鎮痛剤はあくまで歯科医院を受診するまでのつなぎであり、根本的な解決にはなりません。服用しても痛みが改善しない、あるいは悪化していく場合は、できるだけ早急に歯科医院を受診することが重要です。

冷却・刺激を避ける工夫

C3 の虫歯による強い痛みを和らげるためには、「余計な刺激を与えないこと」と「患部を冷やすこと」が効果的です。特に神経まで進行している歯は、温度や食べ物の刺激に非常に敏感になっているため、ちょっとした飲食でも激痛が走ることがあります。

まず日常生活で意識したいのは、刺激物を避けることです。冷たい飲み物やアイス、熱いスープやお茶は強い痛みを引き起こす原因になります。また、甘い食べ物は虫歯菌を活発にし、痛みを助長させる可能性があります。こうした飲食を控えるだけでも、痛みの悪化を防ぐことができます。

次に有効なのが、患部の冷却です。外側から頬を冷たいタオルや保冷剤で優しく冷やすと、炎症が抑えられ、痛みを一時的に軽減できます。ただし、冷やしすぎて凍傷になる危険があるため、タオルで包んだ保冷剤を数分ずつ当てる程度が安全です。一方で、氷を直接口の中に含むと逆に刺激となり痛みが強まることがあるため注意が必要です。

さらに、口腔内を清潔に保つことも大切です。食べかすが残っていると細菌の活動が活発になり、炎症や痛みが悪化します。やわらかい歯ブラシで優しく磨いたり、うがいで清潔を保つことが効果的です。ただし強く磨くと神経に刺激が伝わるため、あくまで「そっと清潔を保つ」意識が重要です。

このように、冷却と刺激の回避は、歯科医院を受診するまでの一時的な痛みのコントロールに役立ちます。ただしあくまで応急処置であり、痛みの根本原因は解決されていないため、必ず早めに歯科での治療を受ける必要があります。

歯科受診までの過ごし方

C3 の虫歯による痛みが強いとき、「歯科医院に行けるまでどう過ごすか」がとても大切です。適切な応急対応を心がけることで、痛みを少しでも軽減し、悪化を防ぐことができます。

まず重要なのは、口腔内を清潔に保つことです。歯ブラシを強く当てると痛みが増すため、柔らかい毛先のブラシでやさしく磨き、うがいで汚れを落としましょう。特に就寝前は口の中が乾燥しやすく、細菌が繁殖しやすいため、丁寧なケアが欠かせません。

次に、安静と姿勢の工夫も効果的です。横になると血流が患部に集まり痛みが増す傾向があるため、就寝時は枕を高くして上半身を少し起こすようにすると楽になることがあります。

さらに、食事内容の工夫も必要です。硬いものや温度差の大きいものは避け、やわらかく刺激の少ない食べ物を選ぶことで痛みを和らげられます。左右どちらかに偏って噛むと顎に負担がかかるため、可能な範囲でバランスよく噛むことも意識しましょう。

また、夜間や休日などで強い痛みに耐えられない場合は、救急歯科の受診を検討することも大切です。「一晩我慢すれば…」と無理をすると症状が急激に悪化することがあるため、激しい痛みや腫れを伴う場合には迷わず救急対応を受けることをおすすめします。

このように、歯科受診までの過ごし方は「清潔を保つ」「安静を心がける」「刺激を避ける」の3つが基本です。応急処置で痛みを抑えても、虫歯そのものは自然に治ることはありません。必ず早めに歯科医院を受診し、根本的な治療を受けることが重要です。

C3の治療法と通院・費用の目安

C3 に進行した虫歯は、歯の神経まで感染が及んでいるため、一般的な削って詰める処置では対応できません。主な治療法は「根管治療(歯の神経を取り除いて洗浄・消毒する処置)」であり、歯を残すためには欠かせないステップです。治療後には被せ物を装着して機能と見た目を回復させる必要があります。

ただし、症例によって治療回数や期間には差があり、炎症が広がっている場合や根の形が複雑な場合には長期化することもあります。さらに、使用する被せ物の種類によって費用にも違いが出ます。保険診療での治療が可能な一方、審美性や耐久性を重視してセラミックを選択するケースもあります。

ここからは、C3 の治療法の流れや治療期間、費用の目安、そして歯を残せない場合に選ばれる治療法について具体的に解説していきます。

根管治療の流れ

C3 の虫歯に対して最も一般的に行われるのが「根管治療」です。根管治療は、虫歯によって侵された神経や感染した組織を取り除き、歯の内部を消毒・封鎖することで歯を保存する治療法です。治療のステップを理解しておくと、不安が和らぎ治療への安心感につながります。

まず最初に、虫歯に侵された神経を除去します。局所麻酔を行った上で、歯の内部にある神経を取り出し、痛みの原因を取り除きます。次に、細い器具を使って根管内を清掃・拡大し、細菌や感染源を徹底的に除去します。その後、消毒薬を用いて内部をきれいにし、細菌が残らないようにします。

清掃と消毒が完了したら、根管を薬剤で充填して封鎖します。これにより再び細菌が侵入するのを防ぎます。最後に、歯の強度を補うために土台を作り、被せ物(クラウン)を装着して治療が完了します。

根管治療は数回に分けて行われるのが一般的で、1回で完了することはほとんどありません。しかし、歯を抜かずに残せる大きなメリットがあるため、C3 の虫歯では欠かせない治療法といえます。

治療回数と期間

C3 の虫歯に対する根管治療は、基本的に1回で終わることは少なく、複数回の通院が必要になります。一般的には 3〜5回程度が目安とされますが、症例によっては数か月にわたる長期的な治療になることもあります。

最初の数回は、感染した神経を取り除き、根管の内部を丁寧に洗浄・消毒する工程にあてられます。感染が強い場合は、数回にわたって消毒を繰り返し、炎症が落ち着いてから根管を薬剤で封鎖することになります。治療を急ぎすぎると細菌が残って再感染のリスクが高まるため、慎重に進める必要があるのです。

根管治療が終わったあとは、歯を補強するための土台を作り、被せ物(クラウン)を装着する工程が加わります。この段階でも1〜2回の通院が必要です。つまり、根管治療から被せ物の装着までを含めると、数週間から数か月かかるのが一般的な流れです。

「長くかかる」と聞くと不安になる方もいますが、それは歯を残すために必要なステップです。短期間で済ませようと無理をすると、治療後に再び炎症が起こり、再治療や抜歯につながるリスクが高まります。治療回数や期間は歯の状態や炎症の程度によって変わるため、歯科医師とよく相談しながら計画的に進めることが大切です。

費用(保険診療と自費治療の違い)

C3 の虫歯治療にかかる費用は、保険診療か自費診療かによって大きく異なります。基本的な根管治療そのものは健康保険が適用されるため、自己負担は比較的少なく済みます。例えば、根管治療から保険適用のクラウン(銀歯など)を装着する場合、数千円〜1万円台程度が一般的です。費用を抑えて治療を受けられる点は、保険診療の大きなメリットといえます。

一方で、保険診療には素材や治療方法に制限があります。保険で選べる被せ物は主に金属(銀歯)や一部の樹脂であり、強度は十分でも見た目が自然ではありません。そのため、前歯など目立つ部分に銀歯を入れると「見た目が気になる」という不満につながることがあります。

そこで選択肢となるのが、セラミックなどの自費診療です。セラミックの被せ物は天然歯に近い色や透明感を再現でき、審美性に優れています。また、金属を使用しないため金属アレルギーの心配がなく、汚れや着色が付きにくいというメリットもあります。ただし、自費診療の費用は保険と比べて高額になり、被せ物1本あたり10万円前後が相場となります。

費用面での負担は大きく異なりますが、「機能を優先するか」「見た目の美しさや耐久性を優先するか」で選択するのが一般的です。治療後の生活や希望する仕上がりに応じて、歯科医師と十分に相談したうえで最適な治療法を選ぶことが重要です。

重度虫歯で歯を残せない場合の選択肢

C3 の虫歯であっても、多くの場合は根管治療によって歯を残すことが可能です。しかし、虫歯がさらに進行して歯の大部分が崩壊している場合や、根の先に膿が広がりすぎている場合には、残念ながら歯を保存できず抜歯が必要になることもあります。

抜歯となった場合、選択肢としては ブリッジ・部分入れ歯・インプラント などがあります。その中でも、安定性と快適さを重視する方に選ばれるのが インプラント です。インプラントは失った歯の根の代わりに人工のチタン製のネジを埋め込み、その上に人工歯を取り付ける方法で、自分の歯に近い噛み心地が得られるのが特徴です。

一方で、歯の大部分を失っている場合や総入れ歯が必要な場合には、インプラントオーバーデンチャー という選択肢があります。これはインプラントを数本埋め込み、その上に入れ歯を固定する方法で、通常の入れ歯に比べて安定性が高く、外れにくいのが大きなメリットです。噛む力も回復しやすいため、食事の満足度が大きく向上します。

当院では、患者さまのご希望やお口の状態に応じて最適な治療方法をご提案しています。重度虫歯で歯を残せない場合でも、生活の質を守るための選択肢は複数ありますので、まずは歯科医師にご相談ください。

虫歯治療後の見た目が気になる方へ(セラミック矯正の選択肢)

C3 の虫歯治療では、根管治療を終えたあとに被せ物(クラウン)を装着するのが一般的です。保険診療で選べる銀歯や樹脂製のクラウンは、機能的には問題がないものの「見た目が気になる」という声も多くあります。特に前歯など目立つ部位に銀歯を入れると、笑ったときや会話の際に金属が見えてしまい、口元の印象に影響してしまいます。また、経年的に変色したり、金属アレルギーのリスクを伴うこともあります。

こうした悩みに対応できるのが、セラミックを用いた審美的な治療です。セラミックは天然の歯に近い透明感と色調を持ち、周囲の歯と調和した自然な仕上がりを実現できます。さらに、強度が高く汚れも付きにくいため、長期的に美しさを保ちやすいのが特徴です。単に見た目が良いだけでなく、歯ぐきとの境目が黒ずみにくいことも大きなメリットといえるでしょう。

また、セラミック矯正を選ぶことで、虫歯治療後の「歯の形」や「歯並び」も同時に整えることが可能です。これにより、機能回復と審美性を両立し、治療後の笑顔に自信を持つことができます。

当院では患者さまの希望に合わせ、セラミックによる審美治療もご提案しています。虫歯を治すだけでなく、口元全体の印象を美しく整えたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

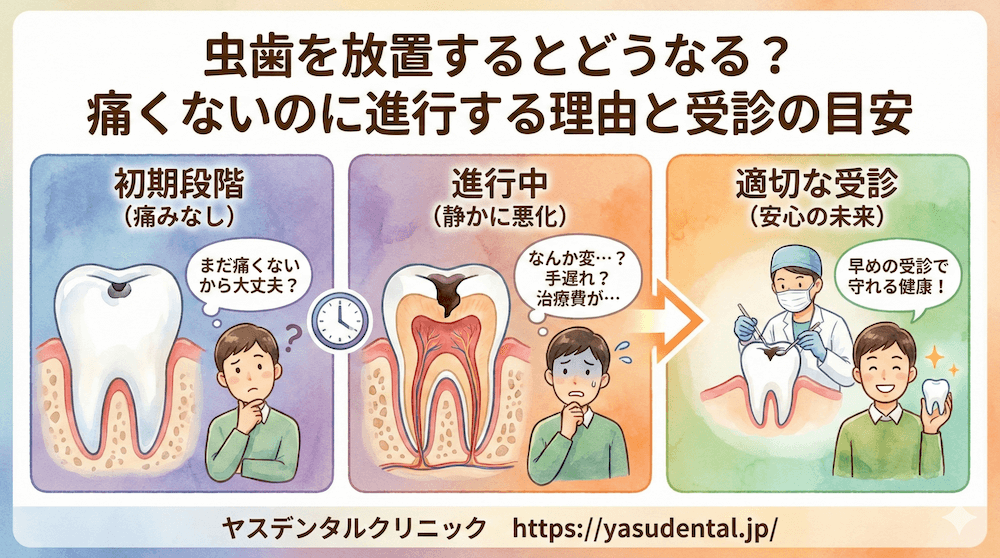

C3の虫歯を放置するとどうなるか

C3 の虫歯は、強い痛みや神経の炎症を伴う深刻な状態です。それにもかかわらず「痛みが収まったから大丈夫」と放置してしまうと、症状はさらに悪化していきます。具体的には、歯の根の先に膿がたまって腫れや発熱を引き起こす「根尖性歯周炎」、歯そのものが崩壊して抜歯が避けられなくなるケース、さらには全身の健康にまで影響が及ぶリスクが挙げられます。

つまり、C3 の虫歯を放置することは「自然に治るどころか、必ず悪化していく道」を選ぶことにほかなりません。ここからは、放置によって生じる具体的なリスクを3つに分けて解説していきます。

根尖性歯周炎のリスク

C3 の虫歯を放置すると、歯の神経が壊死し、その奥で細菌感染が広がっていきます。その結果、歯の根の先端(根尖部)に膿がたまり、「根尖性歯周炎」と呼ばれる状態に進行することがあります。この病気は強烈な痛みだけでなく、歯ぐきの腫れや発熱を伴うため、日常生活に大きな支障をきたします。

膿がたまると歯ぐきが大きく腫れ、指で触れるとブヨブヨとした感触が出たり、膿が口の中に漏れ出して嫌な味や臭いを感じることもあります。さらに炎症が骨に広がると、顔が腫れ上がったり、物を噛むどころか口を開けるのさえ難しくなるケースもあります。

根尖性歯周炎が重症化すると、抗生物質や切開排膿など緊急の処置が必要になります。それでも感染が広がりすぎていれば、歯を残すことができず抜歯になる場合もあります。つまり「痛みが消えたから大丈夫」と放置した結果、歯そのものを失ってしまうリスクがあるのです。

このような深刻な状態を避けるためには、早期の歯科受診が何より大切です。根尖性歯周炎になる前に治療を行えば、歯を残せる可能性は格段に高まります。

歯の崩壊と抜歯のリスク

C3 の虫歯を放置すると、時間の経過とともに歯が脆くなり、最終的には歯冠部分(歯ぐきから上に出ている部分)が崩壊してしまうことがあります。歯がボロボロになり、歯ぐきから根だけが残る「残根状態」になると、根管治療などの保存処置が不可能になり、多くの場合で抜歯が避けられません。

残根状態では見た目の問題だけでなく、噛む力を失うため食生活の質が大きく低下します。また、周囲の歯に過度な負担がかかり、連鎖的に虫歯や歯周病が進行するリスクも高まります。さらに、根だけが残った部分は細菌の温床となりやすく、慢性的な炎症や口臭の原因にもなります。

一度抜歯となると、その後は入れ歯やブリッジ、インプラントなどの補綴治療が必要になります。これらは機能回復に有効ですが、時間や費用の負担が大きく、天然歯に勝るものはありません。つまり、歯の崩壊を防ぐためには「痛みがあっても我慢しない」「早期に治療する」ことが最も重要です。

C3 の段階であれば、適切な治療を行うことで歯を保存できる可能性は十分にあります。抜歯のリスクを回避するためにも、放置は決して選んではならない選択肢といえるでしょう。

全身の健康への影響

C3 の虫歯を放置すると、単に歯の問題にとどまらず、全身の健康に悪影響を及ぼすリスクがあります。歯の神経が壊死し、根の先に膿がたまると、細菌や炎症物質が血流に乗って体全体に広がる可能性があるからです。

代表的なのが、糖尿病や心臓病への影響です。慢性的な口腔内感染は血糖コントロールを悪化させることが分かっており、糖尿病を持つ方では症状がさらに進みやすくなります。また、細菌が血液を通じて心臓に到達すると、心内膜炎といった重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。

さらに、誤嚥性肺炎との関連も指摘されています。虫歯や歯周病による細菌が唾液とともに気管に入り込み、高齢者では肺炎を起こす原因になることがあるのです。免疫力が低下している方にとっては命に関わる場合もあり、決して軽視できません。

また、慢性的な炎症や痛みは生活の質を著しく低下させ、ストレスや睡眠不足を招きます。結果的に免疫力がさらに落ち、悪循環に陥ることもあります。

このように、C3 の虫歯を放置することは「歯の問題」にとどまらず、全身の健康リスクへと直結します。口の中の小さなトラブルが全身に影響を与えることを理解し、早めの治療で健康全体を守ることが大切です。

まとめ:虫歯 C3 の痛みと対処法、治療法について

虫歯 C3 は神経まで進行しているため、痛みが非常に強く、数日〜数週間でピークを迎えるケースが多いのが特徴です。夜眠れないほどの自発痛や、食事のたびに走る刺激痛、噛んだときに響く咬合痛など、日常生活に大きな支障を与える段階といえます。痛みが一時的に消えたとしても、それは神経が壊死して進行が悪化しているサインであり、決して安心できるものではありません。

治療の中心となるのは根管治療であり、通院や費用の面では一定の負担がありますが、歯を残すためには欠かせない処置です。治療後の痛みは数日〜1週間程度で落ち着くのが一般的で、被せ物を入れることで機能と見た目の回復が可能です。また、見た目が気になる方にはセラミック治療の選択肢もあり、自然な口元を取り戻すことができます。

一方、放置すれば膿の形成や抜歯、さらには全身への悪影響にまでつながるリスクがあります。虫歯 C3 の痛みは「放置すれば必ず悪化する」ことを念頭に置き、早めの歯科受診こそが最善の対処法です。

ヤスデンタルクリニックでは、重度の虫歯で歯の大部分を失った方の治療から、虫歯で審美性が低くなってしまった歯列の審美的な改善まで、患者さま一人ひとりに合わせた治療プランをご提案しております。

監修者情報

松井 泰隆 YASU DENTAL CLINIC 院長

東京歯科大学を卒業後、京都大学医学部附属病院で口腔外科を学び、その後審美歯科やインプラント治療を行う医療法人に勤務し分院長などを歴任。