歯周病と歯肉炎の違い

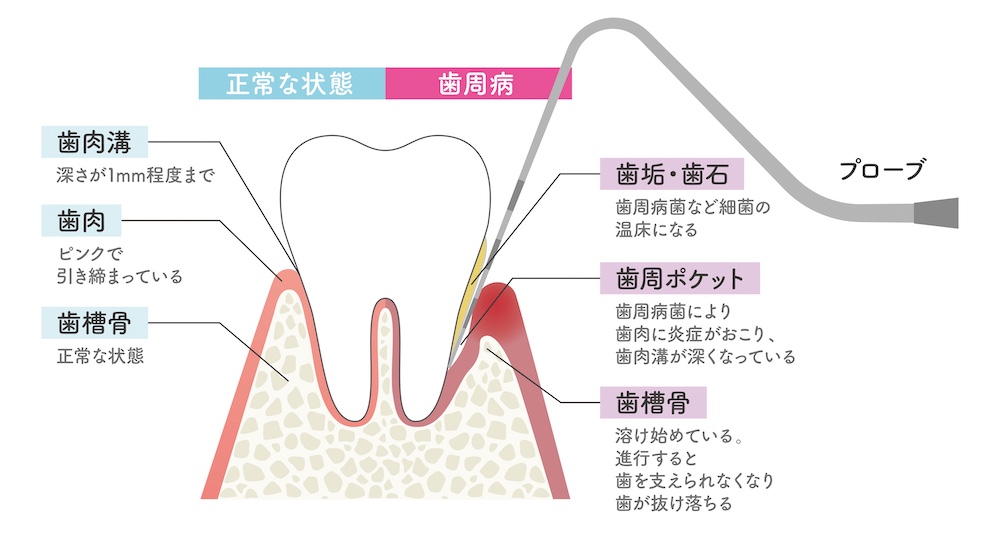

歯周病とよく似た言葉に「歯肉炎」がありますが、この2つは進行の深さが大きく異なります。歯肉炎は、歯ぐき(歯肉)のみが炎症を起こしている状態で、歯を支える骨にはまだ影響が及んでいません。歯磨きのときに少し血が出る、歯ぐきが赤く腫れているといった症状が代表的です。

一方の歯周病は、炎症がさらに進行し、歯を支える骨(歯槽骨)にまでダメージが及んだ状態です。この段階になると、歯ぐきが下がって歯が長く見えたり、歯がぐらついたりといった変化が現れます。自覚症状が出にくい一方で、放置すると歯が抜け落ちる危険もあります。

つまり、歯肉炎はセルフケアで改善が期待できる段階、歯周病は専門的治療が必要な段階です。ここを見極めることが、正しい対策を取るうえで非常に重要です。次に、自分の状態を確認するためのセルフチェック方法を紹介します。

進行段階の目安とセルフチェック

歯周病は、見た目や痛みだけでは進行度を判断しにくい病気です。そのため、自宅でできる簡単なセルフチェックを通して、今の状態を知ることが大切です。

まず注目すべきは「歯ぐき」と「歯の動き」です。歯磨きのときに血が出る、歯ぐきが赤く腫れている、歯と歯の間に食べ物がよく詰まる。こうしたサインがあれば、初期の歯肉炎の可能性があります。さらに、歯が長く見える、口臭が強くなった、噛んだときに違和感がある場合は、炎症が骨まで進行している中度〜重度の歯周病の可能性があります。

歯周ポケットの深さは、進行度を示す重要な指標です。

-

軽度(3mm以内):歯ぐきの腫れや出血が中心。自宅ケアで改善可能な場合あり。

-

中度(4〜6mm):歯石や膿、口臭が目立ち始める。歯科治療が必要。

-

重度(7mm以上):歯が動く、噛むと痛いなど。外科的治療が必要な段階。

このようなチェック項目に当てはまる場合は、早めに歯科医院で状態を確認しましょう。次に、歯周病を悪化させる生活習慣について解説します。

悪化要因と生活習慣の関係

歯周病は、プラーク(歯垢)による細菌感染が主な原因ですが、その進行スピードや重症化には生活習慣が深く関係しています。日常のちょっとした習慣が、知らないうちに歯ぐきの健康を損ねていることも少なくありません。

まず代表的なのが喫煙です。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯ぐきへの血流を悪化させます。その結果、免疫反応が弱まり、炎症が治りにくくなります。実際、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病の発症率・進行率が数倍高いとされています。

また、糖尿病も歯周病を悪化させる代表的な全身疾患です。血糖値のコントロールが不十分だと、歯ぐきの炎症が慢性化しやすくなります。さらに、ストレスや睡眠不足も免疫力を低下させ、歯周病菌が繁殖しやすい環境をつくります。夜間の歯ぎしりや食いしばりも歯周組織に負担を与え、症状を進行させる要因になります。

つまり、歯周病の治療や予防では、ブラッシングだけでなく生活全体の見直しが不可欠です。次では、自宅でできる具体的なケア方法を詳しく見ていきましょう。

歯周病を自分で治すには?自宅でできるケア方法

「歯周病を自分で治したい」と考える方が最初に取り組むべきなのは、毎日のセルフケアの質を高めることです。歯周病の原因となるプラーク(歯垢)は、歯と歯ぐきの境目に溜まりやすく、放置すれば数日で歯石へと変化します。歯石になってしまうと、もう自力では除去できません。つまり、歯周病の進行を防ぐには「プラークをためない」ことが最も重要です。

そのために必要なのが、正しい歯磨きの方法や補助清掃用具の活用、そして生活習慣の見直しです。これらを日々の習慣として続けることで、初期の歯肉炎であれば改善が期待できます。

一方で、中度以上に進行した歯周病は、セルフケアだけでは改善が難しい段階です。自宅でのケアはあくまで「土台づくり」と考え、歯科治療と組み合わせて行うことが大切です。

ここからは、自宅でできる具体的なケア方法を順に紹介していきます。

正しい歯磨きとプラークコントロール

歯周病対策の基本は、毎日の歯磨きを「正しく行う」ことです。どれだけ時間をかけても、磨き方が誤っていればプラーク(歯垢)は落としきれません。特に、歯と歯ぐきの境目や奥歯の裏側などは磨き残しが多く、歯周病菌が増えやすい部分です。

おすすめの方法は、歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、小刻みに動かす「バス法」です。力を入れすぎず、1本ずつ丁寧に磨くことで、歯ぐきを傷つけずに汚れを落とすことができます。歯ブラシは毛先が広がる前に1か月を目安に交換しましょう。

また、歯磨き粉は「フッ素配合」「歯周病予防」「低刺激タイプ」など、自分の状態に合わせて選ぶのがポイントです。電動歯ブラシを使う場合も、ブラシを強く押し当てず、機械の振動で汚れを浮かせるように意識します。

歯磨きの目的は「歯を磨く」ことではなく、「プラークを除去すること」。その意識を持つだけで、ケアの質は大きく変わります。次に、歯ブラシでは届かない汚れを取り除く補助清掃用具の活用法を紹介します。

デンタルフロス・歯間ブラシ・マウスウォッシュの活用

歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れを完全に落とすことはできません。実際、歯ブラシで除去できるプラークは全体の約6割ほどと言われています。残りの汚れを取り除くために重要なのが、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具です。

デンタルフロスは、歯と歯の密着した部分の汚れを取り除くのに最適です。使い方は、歯の側面に沿わせて上下に動かすのが基本。勢いよく入れると歯ぐきを傷つけるため、ゆっくりと「のこぎりを引くように」動かすのがコツです。

一方で、歯間ブラシは歯と歯のすき間が広い部分に有効です。無理に太いサイズを使うと歯ぐきを傷めるため、最初は歯科医院で適切なサイズを選んでもらうと安心です。

さらに、マウスウォッシュ(洗口液)を併用することで、口腔内全体の細菌数を減らし、歯周病の再発予防にもつながります。ただし、マウスウォッシュは歯磨きの代わりではなく、補助的なケアとして使うことが大切です。

このように、歯ブラシ・フロス・歯間ブラシ・マウスウォッシュを組み合わせることで、プラークコントロールの精度が大きく向上します。次に、血行促進と免疫力を高める「歯ぐきマッサージ」と「舌ケア」について解説します。

歯茎マッサージと舌ケア

歯周病の改善には、プラーク除去だけでなく歯ぐきそのものを健康に保つケアも欠かせません。その一つが、血行を促し歯肉の抵抗力を高める「歯ぐきマッサージ」です。

歯ぐきマッサージは、清潔な指先またはシリコンブラシを使い、歯ぐき全体をやさしくなでるように刺激します。ポイントは、「強く押さないこと」。歯ぐきの血流が良くなると、細胞が活性化し、炎症の治りを助ける効果が期待できます。毎日のブラッシング後に1〜2分程度行うと効果的です。

また、見落とされがちなのが「舌のケア」です。舌の表面には細菌が付着しやすく、放置すると口臭や再感染の原因になります。専用の舌ブラシで、舌の奥から手前にやさしく数回なでるように清掃しましょう。歯ブラシで強くこすると、粘膜を傷つけて逆効果になるため注意が必要です。

歯ぐきと舌のケアを取り入れることで、口腔内の細菌バランスが整い、歯周病の再発防止にもつながります。次は、歯周病の進行に影響を与える「生活習慣の見直し」について説明します。

生活習慣の見直しで免疫力を高める

歯周病は、細菌感染によって起こる病気ですが、同じような口腔環境でも人によって進行のスピードが異なります。その違いを生む大きな要因が、生活習慣と免疫力です。日常の習慣を整えることで、体の防御力が高まり、歯ぐきの炎症を抑えやすくなります。

まず意識したいのは食生活です。ビタミンCやタンパク質は歯ぐきの健康維持に欠かせません。野菜・果物・魚・豆類などをバランスよく摂り、糖分や加工食品の摂りすぎを控えることが大切です。とくに間食が多い方は、口内の酸性状態が続き、歯周病菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。

次に重要なのが睡眠とストレス管理。睡眠不足やストレスは免疫力を下げ、歯ぐきの炎症を悪化させます。深呼吸や軽い運動を取り入れ、リラックスできる時間を持つことが予防につながります。

そして、禁煙も欠かせません。タバコの煙に含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯ぐきの血流を悪化させるため、治りを遅くします。禁煙後に歯ぐきの色が明るくなるのは、血流が回復したサインです。

こうした生活習慣の改善は、歯周病のセルフケアにおける「体の内側からのサポート」といえます。では次に、自分でできるケアの限界について整理していきましょう。

自分で治せる範囲と、セルフケアの限界

歯周病は、毎日のケアで進行を抑えたり、初期段階の炎症を改善することが可能です。しかし、自分で治せる範囲には明確な限界があります。ここを正しく理解しておかないと、「良くなったつもり」で病状を悪化させてしまうことも少なくありません。

まず、自宅でのセルフケアで改善が期待できるのは、炎症が歯ぐきの表面にとどまっている「軽度の歯肉炎」までです。この段階では、正しいブラッシングやフロス、生活習慣の改善によって、腫れや出血が落ち着くことがあります。

一方で、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け始める中度〜重度の歯周病になると、セルフケアだけでは改善できません。歯石や感染した組織は、自宅では除去できないからです。炎症が進むと歯が動くようになり、最終的には抜歯が必要になるケースもあります。

つまり、「出血や腫れが数日で治まる程度」ならセルフケアの範囲内、「歯のぐらつき・膿・強い口臭」がある場合は歯科治療が不可欠です。セルフケアで限界を感じたら、早めの受診が何よりの近道です。次に、歯科医院で行う歯周病治療との違いを見ていきましょう。

歯科医院で行う歯周病治療との違い

自宅でのケアは、歯周病を「予防・維持」するうえで欠かせない基本です。しかし、すでに歯ぐきの内部や歯根周囲にまで炎症が及んでいる場合は、歯科医院での専門的な治療が必要になります。セルフケアとプロフェッショナルケアの違いを理解しておくことは、再発を防ぐためにも非常に重要です。

歯科医院で行う治療の第一歩は、歯石や細菌を徹底的に取り除くことです。歯石は家庭の歯ブラシでは除去できないため、歯科衛生士によるスケーリング(歯石除去)が行われます。さらに、歯周ポケットの奥深くに溜まった汚れや感染組織を除去する「SRP(スケーリング・ルートプレーニング)」も必要に応じて実施します。

進行が進んでいる場合には、外科的な処置で歯ぐきを開き、歯根の周囲を直接きれいにすることもあります。治療後は、炎症の再発を防ぐためにメインテナンスとブラッシング指導を継続することが欠かせません。

このように、セルフケアは「日々の管理」、歯科治療は「原因の除去と回復」を目的としています。両者を組み合わせることで、はじめて健康な歯ぐきを長く保つことができます。ここからは、歯科医院で実際に行われる治療内容を順に解説していきます。

歯周基本治療(スケーリング・SRP)

歯周病治療の土台となるのが、歯周基本治療です。これは、歯ぐきの炎症を引き起こす原因を取り除き、口腔環境を整えるための初期段階の治療を指します。最も代表的なのが、スケーリングとルートプレーニング(SRP)です。

スケーリングは、歯の表面や歯と歯ぐきの境目に付着した歯石を、専用の器具で丁寧に除去する処置です。歯石はプラークが硬化したもので、家庭でのブラッシングでは落とせません。放置すると細菌が繁殖し、歯ぐきの炎症をさらに悪化させます。

SRPは、歯周ポケットの奥にある歯根表面の歯石や感染した組織を取り除く治療です。これにより、歯ぐきの炎症を抑え、再び歯に密着する環境を整えます。治療中は麻酔を行うため、痛みはほとんどありません。

こうした基本治療を丁寧に行うことで、多くの患者さんは歯ぐきの腫れや出血が改善します。しかし、炎症が深部にまで進行している場合は、より高度な外科的処置が必要になることもあります。次に、そのようなケースについて見ていきましょう。

外科的処置(フラップ手術など)が必要なケース

歯周病が中度〜重度まで進行すると、歯周ポケットが深くなり、通常のクリーニングでは歯根の奥に付着した歯石や感染組織を取り除くことができません。そのような場合に行われるのが、外科的歯周治療(フラップ手術など)です。

フラップ手術は、歯ぐきを一時的に開き、肉眼で歯根を確認しながら、奥深くにある歯石や感染組織を徹底的に除去する治療です。必要に応じて、溶けた骨を再生させる骨再生療法(GBRやエムドゲイン法)が併用されることもあります。手術後は歯ぐきを縫合し、数週間の経過観察を行いながら、治癒を促進していきます。

外科的処置の目的は、見た目を整えることではなく、再び歯を支えられる環境を再構築することです。術後は歯周ポケットが浅くなり、歯ぐきが引き締まることでブラッシングもしやすくなります。

ただし、外科的処置を行っても、毎日のセルフケアと定期的なメインテナンスを怠ると、再び炎症が起きてしまいます。次では、治療後に最も重要となる「メインテナンスと再発予防」について説明します。

治療後のメインテナンスと再発予防

歯周病治療が一段落しても、そこで安心するのは早計です。歯周病は「完治」する病気ではなく、再発を防ぐための継続的なケアが欠かせません。治療後の口腔環境は一時的に改善しても、プラーク(歯垢)は日々の生活で再び蓄積していくため、油断すると炎症が再発してしまいます。

治療後のメインテナンスでは、歯科医院での定期的なクリーニングと歯周ポケットのチェックを行います。目安は3〜6か月に1回。歯石やバイオフィルム(細菌膜)の除去を定期的に行うことで、再発を未然に防ぐことができます。

また、歯科衛生士によるブラッシング指導(TBI)も重要です。治療後は歯ぐきの形が変化しており、治療前と同じ磨き方では汚れが残ることがあります。自分の口の状態に合わせた磨き方を再確認することで、ケアの質を高められます。

そして何より大切なのは、「痛くなったら通う」のではなく「悪くならないために通う」意識です。メインテナンスを継続することで、歯周病の再発率は大幅に下がることが知られています。

次に、具体的な症状ごとに注意すべきセルフケアのポイントを見ていきましょう。

症状別に見る「歯周病セルフケアの注意点」

歯周病と一口にいっても、症状の現れ方や進行のスピードは人それぞれです。同じケア方法でも、症状の段階によっては逆効果になることもあります。ここでは、よく見られる3つの症状別に、注意すべきセルフケアのポイントを解説します。

「歯ぐきから血が出る」「歯が動く」「歯ぐきが下がってきた」いずれも歯周病のサインですが、その背景には異なる進行度や原因があります。たとえば、出血は初期の炎症反応である一方、歯の動揺は骨の吸収が進んでいる可能性が高く、自力での改善は難しい状態です。

正しい判断のためには、「症状を見極め、段階に合ったケアを行うこと」が何より重要です。これから紹介する内容を参考に、ご自身の症状に最も近いケースを確認してみてください。