歯科コラム

歯冠長延長術(クラウンレングスニング)で虫歯の歯は残せる?適応条件・治療の流れや選択肢

「虫歯が深すぎて被せ物ができないので抜歯しかありません」と言われ、不安になった経験はありませんか?奥深くまで進んだ虫歯は、歯ぐきや骨の下にまで病変が及ぶため、通常の治療では被せ物を安定して装着できないことがあります。

そのような状況で歯を残す方法のひとつとして選択されるのが「歯冠長延長術(しかんちょうえんちょうじゅつ/クラウンレングスニング)」です。歯ぐきや骨の位置を外科的に整えて歯の見える部分を増やすことで、被せ物の土台を確保することを目的とします。

本記事では、虫歯と歯冠長延長術の関係をわかりやすく解説するとともに、治療の流れや注意点、代替できる方法についても整理します。虫歯で「この歯を残せる方法はないのか」と悩んでいる方にとって、治療選択の一助となれば幸いです。

虫歯と歯冠長延長術の関係|「被せ物ができない」と言われる理由

虫歯が進行して歯ぐきの下にまで達すると、通常の治療では被せ物を安定して装着することが難しくなります。歯科医から「被せ物ができない」と説明されるのは、土台となる健康な歯の部分が十分に確保できないためです。そのまま被せ物を作ってしまうと、外れやすくなったり、歯ぐきに炎症が起きやすくなったりして長持ちしません。

このようなケースで検討されるのが「歯冠長延長術(クラウンレングスニング)」です。歯ぐきや骨を少し下げて健康な歯質を露出させることで、補綴物(被せ物)をしっかりと安定させる土台を確保できます。

ここでは、どのような虫歯のときにこの処置が必要になるのかを、さらに詳しく見ていきましょう。

歯ぐきの下まで進んだ虫歯とは?

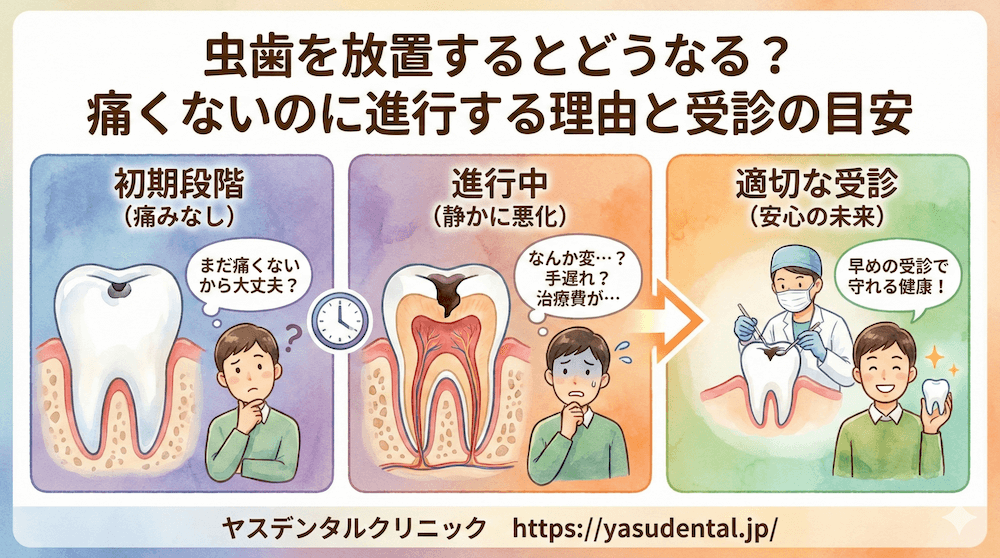

歯ぐきの下にまで進行した虫歯は「縁下虫歯(えんかむしば)」と呼ばれます。通常の虫歯は歯の表面や歯ぐきより上の部分に発生するため、治療器具を使ってしっかり削り、詰め物や被せ物で修復できます。しかし、縁下虫歯は歯ぐきに隠れた位置にあるため、視認性が悪く、虫歯の範囲を正確に確認することが難しいのが特徴です。そのため、進行に気づくのが遅れることが多く、症状が出る頃にはすでに歯の根に近い深刻な状態になっているケースが少なくありません。

さらに、縁下虫歯が進行すると歯の根の近くまで侵され、治療器具が物理的に届かなくなります。その結果、虫歯を取り残したり、歯の一部が破折してしまったりするリスクが高まります。また、詰め物や被せ物を装着するためのスペースが確保できず、治療そのものが成立しにくくなるのです。このような状況では、従来の虫歯治療だけでは対応できず、外科的に歯ぐきや骨の形態を整える処置――つまり歯冠長延長術の適応が検討されます。

縁下虫歯は「治療が難しい虫歯」の代表例であり、歯を残せるかどうかの分岐点となる病変です。

なぜ被せ物が安定しないのか

虫歯治療において被せ物を装着するためには、歯をしっかり支える「健康な歯質の高さ」が欠かせません。この高さを利用して被せ物を固定する力を「フェルール効果」と呼びます。十分なフェルールがないと、噛む力や食いしばりによって被せ物が外れたり、土台ごと破折してしまうリスクが高まります。特に奥歯は強い咬合力が加わるため、フェルールの確保が治療成功の鍵になります。

さらに、歯ぐきや骨に近すぎる位置に被せ物を作ってしまうと「生物学的幅径」と呼ばれる歯と歯ぐきの健康を保つためのスペースを侵害してしまいます。具体的には、歯の周囲には約2〜3mmの組織幅が存在し、この領域が壊されると炎症が起こりやすくなり、歯ぐきの腫れや出血、慢性的な歯周病の悪化につながる可能性があります。

つまり、深い虫歯のケースでは、単に被せ物を作れば良いというわけではなく、「被せ物を安定させるだけのフェルールを確保できるか」「歯周組織の健康を守るためのスペースを侵害しないか」という2つの条件が重要になります。これらが満たされない限り、治療は長期的に成功しないため、外科的に歯の長さを確保する歯冠長延長術が必要になる場合があるのです。

歯冠長延長術の役割

歯冠長延長術(クラウンレングスニング)は、深い虫歯や歯の破折で残存歯質が歯ぐきの下に隠れてしまった場合に、歯ぐきや骨を外科的に整えて健康な歯質を露出させる処置です。これにより、被せ物を装着するために必要なフェルールを確保し、長期的に安定した補綴治療を可能にします。言い換えると「見えていない歯の部分を引き出す」のではなく、「周囲の組織を下げて歯を露出させる」のがこの治療の目的です。

この処置のメリットは、抜歯を回避して自分の歯を残せる可能性を高めることにあります。たとえば奥歯の大きな虫歯では噛む力が強く働くため、フェルールが不十分だと被せ物の予後は不安定になります。歯冠長延長術を行えば、補綴物を支える十分な高さを確保でき、再治療や脱離のリスクを減らすことが期待できます。

一方で、歯ぐきを下げることで歯が長く見えたり、隣接歯との間に隙間(ブラックトライアングル)が生じたりすることもあり、必ずしも審美的に有利ではありません。そのため、治療計画を立てる際には「機能の回復を最優先にするのか」「見た目とのバランスをどう考えるのか」を慎重に検討する必要があります。歯冠長延長術は、歯を残すための大切な選択肢のひとつなのです。

歯冠長延長術を虫歯治療で行う際の判断ポイント

歯冠長延長術は、すべての虫歯に適応できるわけではありません。たとえ歯ぐきの下まで虫歯が進行していたとしても、歯の根の状態や歯周組織の健康度によっては治療が成立しないこともあります。適応を見極めるためには、歯科医がレントゲンや歯周検査を行い、「歯の残存量」「骨と歯ぐきの位置関係」「咬合力のかかり方」などを総合的に評価します。

判断のポイントは大きく分けて3つあります。1つ目は、歯を残すことを目的とした「機能回復」のためか、それとも歯ぐきのラインを整える「審美目的」のためかという治療目的の違いです。2つ目は、残っている歯質の量が十分かどうか、つまり被せ物の安定に必要なフェルールを確保できるかどうかです。3つ目は、歯周病などで歯の支持組織が弱っていないかという点です。これらの条件が整っていなければ、歯冠長延長術を行っても長期的に歯を残せない可能性があります。

ここからは、実際にどのような条件で治療が可能か、逆に難しいのはどんなケースかを掘り下げていきましょう。

機能目的と見た目目的の違い

歯冠長延長術は大きく分けて「機能回復を目的とする場合」と「審美性の改善を目的とする場合」の2つに分類されます。虫歯に関連して行われるのは、主に前者の「機能目的」です。深い虫歯や歯の破折によって被せ物の土台となる健康な歯質が不足しているときに、歯ぐきや骨を下げて歯を露出させ、補綴物を安定させるのが狙いです。これにより、抜歯を避けて自分の歯を残せる可能性が高まります。

一方、審美目的で行われるケースは「ガミースマイル」の改善などに代表されます。笑ったときに歯ぐきが大きく見える状態を整えるために歯冠長延長術が選ばれることがあり、この場合は機能回復というより見た目の調和が重視されます。

つまり、同じ歯冠長延長術でも「歯を残すための処置」と「歯ぐきの見た目を整える処置」という2つの役割があるのです。虫歯に対して行う場合は、あくまで被せ物を成立させて機能を回復させることが目的であり、必ずしも見た目に有利に働くとは限りません。治療前に「自分のケースはどちらの目的に当てはまるのか」を理解することが大切です。

治療できる条件の目安

歯冠長延長術が適応できるかどうかは、いくつかの条件を満たしている必要があります。最も重要なのは、被せ物を支えるための十分な歯質が残っているかどうかです。具体的には、健康な歯質を少なくとも2mm程度確保できることが望ましく、これによってフェルール効果が働き、被せ物が長持ちしやすくなります。

また、歯ぐきや骨との距離も大切な基準です。歯周組織の健康を保つためには「生物学的幅径」と呼ばれる約2〜3mmのスペースを侵害しないことが求められます。この条件を守らなければ、治療後に歯ぐきの炎症や歯周病の進行を引き起こすリスクが高まります。

さらに、歯の根の長さや形態も重要です。根が極端に短い場合は、歯ぐきを下げても支えが足りず、結果的に被せ物の安定が得られません。周囲の歯ぐきの状態や歯並び、噛み合わせの強さなども含め、総合的に診査したうえで治療が可能かどうかが判断されます。

つまり、歯冠長延長術は「歯質の残存量」「歯周組織の余裕」「根の健全性」という3つの条件が整って初めて成立する治療です。

治療が難しいケース

歯冠長延長術は有効な治療法ですが、すべての症例に適応できるわけではありません。代表的に治療が難しいのは、まず歯周病が進行して歯の周囲の支持組織が大きく失われているケースです。歯を支える骨が不足していると、歯ぐきを下げても補綴物の安定が得られず、長期的に維持できません。

また、歯の根が極端に短い場合も注意が必要です。根の長さが足りないと、歯冠長延長術を行っても被せ物を支える力が弱くなり、噛む力に耐えられないことがあります。特に奥歯は咬合力が強いため、この条件を満たさないと破折や脱落のリスクが高まります。

さらに、隣接歯との位置関係や歯並びによっても適応が制限されます。周囲の歯や歯ぐきに過度な影響を与える場合、かえって審美的な不調和やブラックトライアングルの発生を招く可能性があるからです。

このようなケースでは、無理に歯冠長延長術を行うよりも、矯正的挺出やインプラント治療といった他の方法を選んだ方が、結果的に予後が良くなることがあります。治療前にリスクと適応を正しく見極めることが何より大切です。

虫歯に対する歯冠長延長術の治療の流れ

実際に虫歯が原因で歯冠長延長術を行う場合、どのような手順で治療が進むのでしょうか。大まかな流れは「診断と準備 → 外科処置 → 治癒期間 → 最終補綴」という4段階に分けられます。

まず、治療前にはレントゲン撮影や歯周組織の診査を行い、歯の根の状態や周囲の骨量を確認します。そのうえで、必要に応じて根管治療を先に済ませ、将来的に被せ物が入る形を想定して治療計画を立てます。

外科処置では局所麻酔を行い、歯ぐきを切開して必要な範囲の歯肉や骨を整えます。処置後は仮歯を用いて歯ぐきの形態を誘導しながら治癒を待つのが一般的です。この期間は数週間から数か月かかり、歯ぐきが安定するのを確認してから最終的な被せ物の製作に進みます。

手術後は一時的に腫れや痛みを伴うことがありますが、術後管理を丁寧に行うことで回復がスムーズになります。ここからは、各ステップをより具体的に解説していきます。

事前の診断と準備

歯冠長延長術を行う前には、まず徹底した診断と準備が欠かせません。虫歯を削った際に根管治療(歯の神経の治療)が必要かどうかを確認し、同時にレントゲンやCT撮影を行って歯の根の長さや周囲の骨の状態を把握します。これにより「被せ物が安定して装着できるか」「歯周組織の健康を保てるか」といった適応の可否を判断します。

さらに、歯周ポケットの深さや角化歯肉の幅など、歯ぐきの条件も診査します。これらは治療の予後に直結するため、術前にしっかりと評価しておくことが大切です。また、治療後の最終的な補綴物の形をシミュレーションするために、模型やデジタル技術を用いて治療計画を立てることもあります。

当院のように拡大視野下で診査を行い、仮歯を活用して術後の歯ぐきの形態をコントロールするアプローチは、治療精度を高めるうえで大きな役割を果たします。事前の診断と準備を丁寧に行うことで、手術後のリスクを減らし、長期的に安定した結果につなげることが可能になります。

手術の手順

歯冠長延長術の外科処置は、局所麻酔のもとで行われます。まず歯ぐきを丁寧に切開し、虫歯に隠れている歯質が露出するように歯肉を持ち上げます。その後、必要に応じて周囲の骨を削って形態を整え、健康な歯質を2〜3mm程度しっかり確保できるように調整します。これは、生物学的幅径を保ちながらフェルールを確保するために欠かせないステップです。

処置が終わったら、歯ぐきを新しい位置に合わせて縫合します。この際、歯ぐきのラインが急激に不自然にならないように調整しながら縫い合わせることがポイントです。術後の安定を考慮して、仮歯を装着して歯ぐきの形態をコントロールする場合もあります。

近年では、拡大視野やマイクロサージェリー器具、さらには超音波機器を用いることで、余分なダメージを最小限に抑えた低侵襲な処置が可能になっています。また、不安の強い患者さまには静脈内鎮静を併用することで、リラックスした状態で手術を受けていただくこともできます。

このように、歯冠長延長術の手順は一見シンプルに見えますが、実際には「どの程度骨を削るか」「どの位置で縫合するか」といった繊細な判断が治療の予後を大きく左右するのです。

治り方と被せ物が入るまで

歯冠長延長術の手術が終わった後は、すぐに最終的な被せ物を入れることはできません。歯ぐきや骨が新しい位置に適応し、安定するまでの「治癒期間」が必要です。一般的には数週間から数か月を要し、個人の治癒力や処置の範囲によって期間は異なります。特に骨の整形を行った場合は、安定するまでより長い時間がかかる傾向があります。

この間は仮歯を装着し、噛む力を分散させたり、歯ぐきの形態を整えたりしながら経過を観察します。仮歯は見た目や咀嚼機能を保つだけでなく、最終補綴物を入れる際の歯ぐきの輪郭をガイドする役割も担うため、非常に重要なステップです。

治癒が進むと歯ぐきが引き締まり、新しい位置で安定してきます。その状態を確認したうえで、最終的な被せ物を製作します。ここでは、精密な型取りや噛み合わせの調整が行われ、長期的に機能と審美性を両立できる補綴物が完成します。

つまり、歯冠長延長術は「手術して終わり」ではなく、治癒期間を経て初めて最終補綴が完成するプロセス型の治療です。患者さまには時間がかかることを理解していただき、その間も適切な口腔ケアを続けることが成功の鍵となります。

手術後に気をつけること

歯冠長延長術の手術後には、いくつか注意点があります。まず、術後数日は歯ぐきの腫れや軽い痛み、出血がみられることがありますが、処方された薬を適切に服用し、安静を保つことで徐々に落ち着きます。まれに知覚過敏の症状が出ることもありますが、一時的なことが多く、経過観察で改善するケースが一般的です。

また、歯ぐきを下げる処置の特性上、治療後には歯が長く見えたり、隣の歯との間に小さな隙間(ブラックトライアングル)ができる場合があります。これは審美的な変化であり、特に前歯部では気になる方も多いため、治療前に十分な説明を受けておくことが重要です。

食事については、手術直後は柔らかいものを選び、患部を避けて咀嚼することが推奨されます。歯磨きも強いブラッシングは避け、歯科医師の指示に従って優しく清掃することが求められます。必要に応じて消毒薬やうがい薬を併用し、感染予防を徹底します。

術後の数週間は定期的なチェックが欠かせません。歯ぐきの治癒経過を観察し、仮歯の調整や清掃指導を行うことで、最終的な補綴物を入れる前の環境を整えていきます。つまり、術後管理をいかに丁寧に行うかが、治療の成功と長期安定の分かれ道になるのです。

虫歯治療でよくあるケースと治療のシナリオ

歯冠長延長術は、虫歯が深く進行しているときに歯を残すための選択肢の一つですが、実際にはケースごとに適応の可否や治療方針が異なります。特に「奥歯の大きな虫歯」「前歯の審美性を重視するケース」「根の近くまで進行した虫歯」などは典型的なシナリオとして挙げられます。

たとえば奥歯の場合、咬む力が非常に強いため、補綴物を安定させるにはしっかりとした土台が必要です。そのため、深い虫歯であっても歯冠長延長術によってフェルールを確保することが検討されることがあります。一方、前歯では「見た目の美しさ」と「機能回復」の両立が求められるため、外科処置だけでなく矯正的挺出や審美的補綴を組み合わせるケースも少なくありません。

また、根の近くまで虫歯が達しているケースでは、たとえ歯冠長延長術を行っても予後が不安定な場合があり、矯正やインプラントといった他の治療法へ切り替える判断が必要になることもあります。

このように、虫歯の治療シナリオは単純ではなく、患者さまの歯の状態や希望に合わせて柔軟に設計されます。ここからは、代表的な3つのケースについてさらに詳しく解説していきます。

奥歯で大きな虫歯がある場合

奥歯は咬む力が最も強く加わる部位であり、補綴物がしっかり機能するためには十分な歯質の高さと強度が欠かせません。ところが、奥歯に大きな虫歯ができて歯ぐきの下にまで進行してしまうと、通常の治療では被せ物を安定して装着することが難しくなります。このようなときに選択される可能性があるのが歯冠長延長術です。

歯冠長延長術を行うことで、歯ぐきや骨を整え、健康な歯質を露出させることができます。これによりフェルールを確保でき、咬合力に耐えられる土台を築けるようになります。特に奥歯は噛み合わせの負担が大きいため、十分な高さを確保することが治療の成功に直結します。

ただし、奥歯は複根歯であり、根の形態が複雑なため、処置後に歯ぐきが下がりすぎたり、隣接歯との関係が不自然になったりするリスクもあります。そのため、手術計画では根の形態や骨の厚みを詳細に診査し、無理のない範囲で歯質を確保する必要があります。

つまり、奥歯の大きな虫歯に対する歯冠長延長術は、適応条件を慎重に満たしたうえで行うことで、抜歯を回避しつつ長期的に機能を維持できる可能性を高める治療といえます。

前歯で見た目も大事な場合

前歯に深い虫歯ができ、歯ぐきの下にまで進行しているケースでは、機能回復に加えて「審美性の維持」も重要な課題となります。前歯は会話や笑顔で常に人目に触れる部分であるため、治療後の歯ぐきのラインや歯の長さが自然に見えるかどうかが患者さまの満足度に直結します。

歯冠長延長術によって歯ぐきや骨を下げ、健康な歯質を露出させることで被せ物の土台を確保できます。しかし、その一方で歯ぐきが下がることにより、歯が長く見えてしまったり、隣接する歯とのバランスが崩れたりするリスクがあります。また、歯と歯の間に隙間(ブラックトライアングル)が生じる可能性もあり、前歯の見た目に影響が出る点は注意が必要です。

このため、前歯のケースでは歯冠長延長術単独ではなく、矯正的挺出や審美補綴(セラミッククラウン)などを組み合わせて行うこともあります。矯正的挺出で歯を少し引き出してから被せ物を作れば、歯ぐきの後退を最小限に抑えつつ機能と見た目の両立を図ることが可能です。

つまり、前歯での治療は「機能を優先するか」「見た目の自然さを守るか」というバランスを取ることがポイントです。治療方法の選択は、患者さまの希望や生活背景も考慮した上で慎重に決定すべきです。

根の近くまで虫歯が進んだ場合

虫歯が根の近くまで進行している場合、歯を残すかどうかの判断は非常に難しくなります。歯冠長延長術を行って歯質を露出させたとしても、根の長さが不十分であれば被せ物を支える力が得られず、噛む力に耐えられない可能性が高いからです。また、歯周組織の健康を保つための生物学的幅径を確保できない場合には、治療後に歯ぐきの炎症や歯周病の進行を招くリスクもあります。

こうしたケースでは、無理に歯を残すことがかえって将来的なトラブルにつながることも少なくありません。そのため、歯冠長延長術だけに固執せず、矯正的挺出(歯を少しずつ引っ張り出して健康な歯質を露出させる方法)や、抜歯後にインプラントやブリッジといった補綴治療へ切り替える判断が検討されます。

特に根の近くまで達した虫歯では、歯周病の有無や周囲の骨の量、隣接歯との関係など、多角的に診査する必要があります。治療の選択肢を幅広く持ち、将来的により安定した口腔環境を維持できる方法を選ぶことが、結果的に患者さまにとって大きなメリットとなります。

つまり、根に近い虫歯は「残せるかどうか」の境界線にある病変であり、歯冠長延長術だけでなく他の治療法も視野に入れた包括的な判断が不可欠です。

虫歯のときに考えられる他の治療法

歯冠長延長術は深い虫歯で歯を残すための有力な手段ですが、必ずしも最適な選択肢とは限りません。歯の状態や患者さまの希望によっては、より低侵襲で予後の安定が期待できる別の方法を検討する場合もあります。代表的なものに「矯正的挺出」「ディープマージンエレベーション」、そして複数の治療を組み合わせたアプローチがあります。

矯正的挺出は歯そのものをゆっくりと引っ張り出して健康な歯質を確保する方法で、特に前歯部の虫歯に有効です。一方、ディープマージンエレベーションは特殊な材料を用いて深い虫歯の壁を補強する新しい方法で、外科手術を回避できる可能性があります。また、症例によっては歯冠長延長術と矯正を組み合わせるなど、複合的な治療設計が功を奏することもあります。

つまり、歯を残すための治療は一つではなく、選択肢を広く持つことが重要です。ここからは、それぞれの方法について具体的に見ていきましょう。

矯正的挺出(きょうせいてきていしゅつ)

矯正的挺出は、歯を少しずつ上方向に引っ張り出すことで健康な歯質を露出させ、被せ物を安定して作れるようにする方法です。一般的には部分矯正の一種として行われ、歯に矯正用の装置を装着して数週間から数か月かけてゆっくりと歯を移動させます。

この方法の大きな特徴は、歯ぐきや骨を削る必要がないため、外科的処置と比べて低侵襲である点です。特に前歯に適しており、審美性を損なわずに歯を残せる可能性があります。また、歯ぐきのラインを自然に保ちやすいため、治療後に歯が長く見えすぎたり、ブラックトライアングルができたりするリスクも少なくなります。

一方で、治療には時間がかかるのがデメリットです。数か月にわたる通院が必要であり、その間は仮歯や補助的な装置を使用しながら経過を見守ることになります。また、矯正によって歯を移動させるため、歯根や周囲の歯周組織に負担がかかることもあり、適応には慎重な診査が求められます。

つまり、矯正的挺出は「時間はかかるが低侵襲で審美性に優れた方法」であり、特に前歯部の縁下虫歯や見た目を重視したいケースで検討される有力な選択肢といえます。

ディープマージンエレベーション

ディープマージンエレベーション(Deep Margin Elevation:DME)は、歯ぐきの下に及んだ虫歯を削り取ったのち、コンポジットレジンを用いて補綴装置の境目(マージン)を歯ぐきの下から歯ぐきより上に延長する技術です。これにより、外科的に歯ぐきを下げることなく、被せ物を装着できる土台を確保できる点が大きな特徴です。

この方法のメリットは、歯ぐきや骨を切開する必要がないため、手術に伴う腫れや痛みを回避でき、治療期間も比較的短縮できることです。また、歯の長さや歯ぐきの見た目を大きく変えずに治療を進められるため、審美性を保ちたい患者さまにとって有利です。

ただし、DMEは比較的新しい治療法であり、術者の技術や使用する材料の精度に結果が左右されやすい点には注意が必要です。2025年現在、日本ではまだあまり普及していません。また、歯周組織の健康状態や虫歯の進行度によっては適応できない場合もあります。特に奥歯の広範囲な虫歯では、十分な耐久性を得るのが難しいことがあります。

ディープマージンエレベーションは「手術を避けたい」「見た目を重視したい」という希望に応えられる方法ですが、日本での技術の普及度や長期的な安定性を考慮すると、歯冠長延長術や矯正的挺出と比較して適応を選ぶ治療といえます。

組み合わせ治療

虫歯の位置や進行度、審美性や機能面での要求度によっては、歯冠長延長術や矯正的挺出、ディープマージンエレベーションを単独で行うのではなく、複数の治療法を組み合わせるケースもあります。たとえば、前歯の深い縁下虫歯では「矯正的挺出で歯を少し引き出したあとに歯冠長延長術で最終的な歯ぐきラインを整える」といったアプローチがとられることがあります。

また、ディープマージンエレベーションを行いながら、必要に応じて部分的な歯肉整形を加えることで、手術侵襲を最小限に抑えつつ補綴物を安定させる方法もあります。特に審美性が求められる前歯部や、咬合力が強くかかる奥歯では、単独の治療よりも複合的な治療のほうが予後の安定性を高められる場合があります。

ただし、複数の治療を組み合わせる場合は、それぞれの処置にかかる期間や費用も考慮する必要があります。また、治療工程が複雑になるため、精密な診査・診断に基づいた計画立案と、高度な技術を持つ歯科医師の対応が不可欠です。

つまり、組み合わせ治療は「歯を残すためのオーダーメイド治療」であり、患者さまの状態に最も適した解決策を導き出すための柔軟な治療方法だといえます。