TEL.06-6771-4180 診療時間 9:30〜13:00・14:30〜18:30 休診日 水・日・祝日

歯科コラム

虫歯菌はどの程度でうつる?感染の窓・接触行動別リスクと予防策を歯科が解説

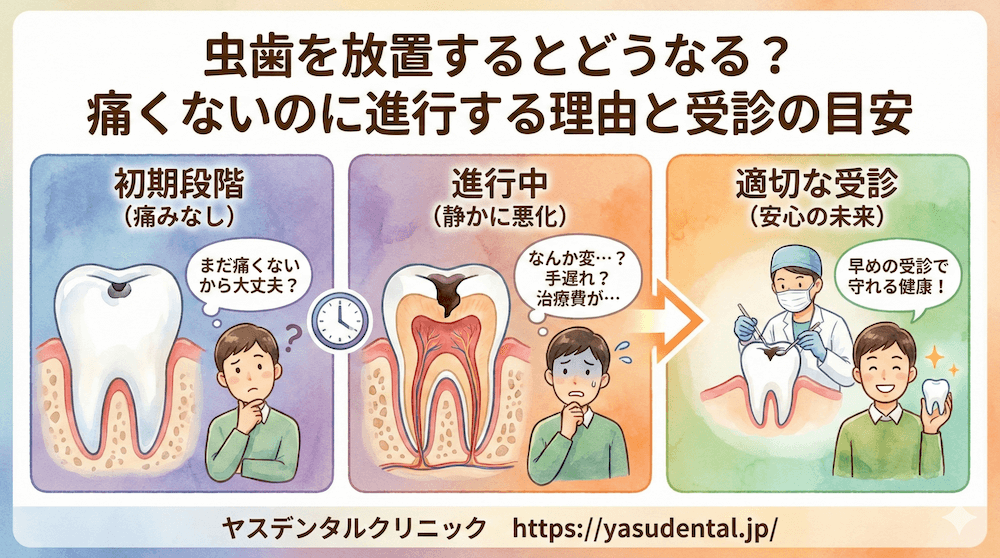

「虫歯菌は親から子にうつる」と聞いたことがあっても、実際に「どの程度でうつるのか」は分かりにくいテーマです。

歯が生える前はリスクが低いものの、1歳半〜2歳半頃の「感染の窓」と呼ばれる時期は細菌が定着しやすく、特に注意が必要です。一方で、食器共有を避けることだけに固執しても十分な予防にはなりません。

むし歯は「唾液を介した菌の数」と「歯に定着する条件」の掛け算で広がるため、家庭ごとのリスクを正しく理解することが大切です。本記事では、接触行動ごとのリスクや数値の目安、最新の予防見解まで、歯科医院の視点から詳しく解説します。

虫歯菌はどの程度でうつる?まず知っておきたい基本

虫歯菌(代表的なのはミュータンス菌)は、単に口の中に入っただけではうつりません。問題は「歯の表面に定着して増えるかどうか」です。

歯が生え始める生後6か月前後からリスクが生じ、特に1歳7か月〜2歳7か月は「感染の窓」と呼ばれ、定着しやすい時期とされています。さらに、唾液を介した接触の頻度や量、保護者の菌数、仕上げ磨き・フッ素利用・砂糖摂取など生活習慣が組み合わさり、リスクの大きさが決まります。

つまり「必ずうつる」わけではなく、家庭環境によって確率が異なるのです。ここからは、定着の条件や感染の窓期、家庭ごとのリスク差について詳しく見ていきましょう。

定着の条件と「歯が生えてから」注意が必要

虫歯菌は、口の中に入っただけではすぐに定着しません。舌や粘膜のような柔らかい部分は細菌が住みつきにくいため、歯が生える前の乳児期には定着のリスクはほとんどないのです。

ところが、乳歯が生え始めると環境は大きく変わります。歯の表面は硬く滑らかで、細菌が付着しやすいうえに、食べかすや糖分が残るとプラーク(歯垢)が形成されます。このプラークは虫歯菌にとって格好の住みかとなり、そこから酸が作られて歯を溶かし、むし歯へと進行していきます。

したがって、定着の条件が整うのは「歯が萌出した後」です。生後6か月前後に乳歯が顔を出す時期からは、親が仕上げ磨きをしてプラークを取り除くことが重要になります。歯磨きによって細菌が長期的に住みつくのを防ぎ、虫歯発症のリスクを大幅に下げることができるのです。

このように「歯が生えた瞬間から定着リスクが始まる」という視点を持つことが、虫歯予防の第一歩となります。

「感染の窓」1歳7か月〜2歳7か月(19〜31か月)

虫歯菌の定着において特に重要とされるのが「感染の窓」と呼ばれる時期です。これは、乳歯が増えて奥歯が生えそろい始める 1歳7か月〜2歳7か月(およそ19〜31か月) にあたり、もっとも菌が定着しやすいとされています。

この時期の子どもは食事内容が大きく変わり、間食や甘い食品を口にする機会も増えます。奥歯は溝が深く、歯ブラシが届きにくい形態をしているため、食べかすが残りやすくなります。その結果、プラークが蓄積して細菌のすみかとなり、定着が進みやすくなるのです。

また、この時期は「自分で食べたい」という自立心が芽生えるため、保護者が仕上げ磨きをしっかり行わないと清掃が不十分になりがちです。さらに、スキンシップや食器共有など唾液を介した接触行動も多く、リスクが重なることで感染率が高まります。

したがって、感染の窓を過ごす上で大切なのは「唾液接触を減らす」ことと同時に「予防の柱を徹底する」ことです。具体的には、仕上げ磨きの習慣化、フッ素を含む歯磨き剤や歯科でのフッ素塗布、砂糖摂取の回数をコントロールすることが推奨されます。

この短期間をどう過ごすかで、将来のむし歯リスクが大きく変わると考えられています。

うつる確率は、家庭ごとにリスクが違う

虫歯菌が「必ずうつる」というわけではなく、実際には家庭ごとにリスクの大きさが異なるのが特徴です。たとえば、同じように食器を共有しても、ある家庭では子どもに虫歯菌が定着しやすく、別の家庭ではほとんど影響が見られないこともあります。

この差を生む要因のひとつが、保護者の口腔環境です。唾液中のミュータンス菌が多い場合や、未治療のむし歯が複数ある場合は、子どもへの感染確率が高くなります。逆に、むし歯治療を済ませ、定期的にクリーニングやフッ素を取り入れている家庭では、同じ接触行動があっても定着リスクが低く抑えられる傾向があります。

つまり「うつる・うつらない」は単純な二分法ではなく、確率の問題です。そのため、まずは親自身の口腔環境を整えることが、子どもを守る最も現実的な対策といえます。当院でも唾液検査や定期検診を通じて「自分の家庭のリスク」を見える化し、予防の優先順位を一緒に考えるサポートを行っています。

どの接触がどの程度リスク?行動別チェック

日常生活の中で、親子が唾液を介して接触する場面は意外と多く存在します。代表的なのは「キス」「口移し」「食器の共有」「ペットボトルの回し飲み」などです。これらはすべて虫歯菌がうつる可能性を持っていますが、そのリスクの大きさは行動の種類や頻度によって異なります。

重要なのは「完全に禁止する」ことではなく、感染の窓期にどの行動を減らすべきかを見極めることです。たとえば、キスや口移しのように唾液の移行量が多い行為はできるだけ避けたほうが安心です。一方で、食器や飲み物の共有などは頻度を減らす、専用のスプーンやコップを用意するなどの工夫で現実的に対応できます。

当院では、過度な制限で家庭にストレスを与えるのではなく「頻度を調整し、代替策を取り入れる」ことを推奨しています。次からは、具体的な接触行動ごとのリスクと対策を一つずつ見ていきましょう。

キス・口移し・噛み与えはリスクが高い

親子のスキンシップとして自然に行われやすい「キス」や、離乳食期に見られる「口移し」「噛み与え」は、虫歯菌が最も移りやすい行動の一つです。これらは唾液の移行量が非常に多いため、感染の窓期にあたる1歳半〜2歳半頃は特に注意が必要です。

たとえば、親が噛んだ食べ物を子どもに与えると、唾液に含まれるミュータンス菌がそのまま子どもの口腔内に移動します。歯の表面がすでに出てきている場合は、そのまま定着しやすい環境が整ってしまうのです。

ただし、スキンシップそのものを我慢する必要はありません。抱っこをしながら声をかける、手遊びや歌を楽しむなど、唾液を介さない愛情表現はたくさんあります。こうした代替方法を取り入れることで、親子の絆を深めながらもリスクを減らすことが可能です。

箸・スプーン・コップの共有・あ〜ん

食事中に無意識に行ってしまいがちなのが、箸・スプーン・コップの共有や「はい、あ〜ん」と親が使った食器で子どもに食べさせる行為です。これらは直接的に大量の唾液が移るわけではありませんが、繰り返されることで虫歯菌が口に入る回数が増え、定着リスクを高める要因になります。

特に感染の窓期にあたる1歳半〜2歳半では、子ども専用のカトラリーを用意し、なるべく共用を避けるのが安心です。とはいえ、外食や来客時など現実には完全に防ぐのが難しい場面もあります。そんなときは「取り分けトングを使う」「シェア皿を用意する」「最初から子ども用のスプーンを複数準備しておく」といった工夫で、唾液の移行を減らすことができます。

また、家族みんなで同じ食器を使う習慣が根付いている場合でも、感染の窓の期間だけはルールを決めて取り組むと効果的です。短期間の工夫が、その後の虫歯リスクを大きく左右します。

回し飲み・歯ブラシの共用・フーフー

家族でよくある習慣のひとつに、ペットボトルやコップの回し飲みがあります。ボトルの口やコップの縁には唾液が直接触れるため、そこから虫歯菌が移行しやすくなります。同様に、歯ブラシの共用も危険度が高く、毛先には多くの細菌が付着しているため避けるべき行動です。

また、親が熱い食べ物を冷ますために「フーフー」と息を吹きかけることも、唾液を含んだ飛沫が子どもの口に入るきっかけになります。感染の窓期にあたる時期は特に注意したい習慣です。

代替策としては、ペットボトルは家族ごとに専用のものを用意する、熱い食べ物は小皿に移して自然に冷ます、保冷グッズを活用するなどが現実的です。すべてを完璧に避けるのは難しいですが、日常の小さな工夫でリスクを大幅に減らすことができます。

数値で見る「どの程度」唾液中の菌数と感染率

虫歯菌が「どの程度でうつるのか」を理解するうえで大切なのが、唾液中の菌数という指標です。研究によると、唾液中のミュータンス菌が 10⁵〜10⁶ CFU/ml(コロニー形成単位)を超えると、子どもへの感染率が大幅に上がることが示されています。逆に菌数が10³程度にとどまっている場合は、定着リスクが低く抑えられる傾向があります。

ただし、これらの数値はあくまで統計的な目安です。検査方法や個人差によって変動があり、「この菌数を超えたら必ずうつる」というものではありません。重要なのは、菌数の多少が子どもの感染リスクに直結するという傾向を知り、日常生活でどうリスクを下げるかを考えることです。

次では、母親の菌数と子の感染率の関係を、研究データをもとにもう少し詳しく見ていきましょう。

母親の菌数が高いほど子の感染率が上がる

複数の研究から、母親の唾液中に含まれる虫歯菌の量と、子どもが虫歯菌に感染する確率には明確な関連があることが分かっています。代表的なのが Berkowitzらの研究で、母親の唾液中ミュータンス菌が 10⁵ CFU/ml を超えると子どもの感染率が顕著に高まることが報告されています。一方、菌数が 10³ 程度と低い場合には、子どもの定着リスクはかなり低く抑えられる傾向が確認されています。

このことは「親の口腔内環境が子の未来を左右する」という重要な示唆を与えてくれます。つまり、母親や主要な養育者の口腔内で虫歯菌が増えている状態を放置すると、日常的なスキンシップや食事を通じて、子どもに菌が移りやすくなるのです。

逆にいえば、親が口腔ケアを徹底し菌数を減らしておくことで、子の感染リスクを下げられる可能性があります。むし歯治療や定期的なクリーニング、フッ素やキシリトールの活用は、親子の双方を守るための投資といえるでしょう。

10⁵〜10⁶ CFU/mlと感染率の関係

研究で示される 10⁵〜10⁶ CFU/ml という数値は、唾液中にどの程度のミュータンス菌が存在するかを示す目安です。この範囲を超えると子どもへの感染率が大幅に高まるとされていますが、これはあくまで「統計的な傾向」に過ぎません。

なぜなら、菌数の測定は採取方法や検査機器によって差が出やすく、同じ人でも体調や食習慣によって数値が変動するからです。また、菌数が多くても必ず定着するわけではなく、仕上げ磨きやフッ素応用などの予防習慣が整っていればリスクは軽減できます。

そのため、数値は「リスクの高さを示すサイン」として活用し、必要以上に恐れるのではなく、生活習慣や歯科でのケアによって下げられるものと捉えることが大切です。継続的に菌数を管理していくことが、子どもの虫歯予防につながります。

高菌数家庭の実践:まず保護者の口腔ケアから

唾液中の虫歯菌が多いと分かった場合、最初に取り組むべきは子どものケアよりも保護者自身の口腔ケアです。なぜなら、親の菌数を減らさない限り、日常生活で子どもへの伝播リスクが高いままだからです。

具体的には、まず 未治療むし歯の治療 を優先し、口腔内で菌の住みかとなる感染源を取り除くことが大切です。そのうえで、歯科医院での プロフェッショナルクリーニング(PMTC) によってバイオフィルムを徹底的に除去し、菌数を一気に減らすことが可能です。

さらに、家庭では フッ素入り歯磨き剤の継続利用 や キシリトールの活用 が有効です。キシリトールは虫歯菌の活動を抑える作用があり、菌数コントロールの補助になります。また、砂糖の摂取頻度を見直すことも忘れてはいけません。甘いものを「何を食べるか」より「どのくらいの間隔で食べるか」に注目し、間食回数を減らすことがリスク低下に直結します。親が先に環境を整えることが、子どもの健康な歯を守る最善の第一歩です。

大人同士はうつる?カップル・夫婦研究の示唆

虫歯菌の伝播は「親子間」だけにとどまりません。研究では、夫婦やカップルといった大人同士の間でも同一株のミュータンス菌が検出されることが報告されています。これは、長期的な生活習慣や食器の共有、キスなどの行為を通じて唾液交換が繰り返されることで、菌が相互に移動している可能性を示しています。

ただし、成人の口腔内は子どもと異なり、すでに菌叢(口内細菌のバランス)が安定しているため、新しい株が入っても定着しにくいケースが多いと考えられています。つまり「菌がうつることはある」が「新たにむし歯が必ず増えるわけではない」というのが実情です。

そのため、成人同士で過度に恐れる必要はありません。それよりも、夫婦やパートナーが一緒に口腔ケアを行い、定期検診やクリーニングを受けることが大切です。口腔環境を共有しているからこそ、同じタイミングで治療や予防を行うことで、双方の健康をより長く守ることができます。

何歳までにうつる?年齢別の注意点

虫歯菌がうつるリスクは、一生を通じてゼロにはなりません。しかし、定着しやすい時期は限られていることが分かっています。特に注意すべきは、歯が生え始めてから3歳頃まで。この時期は歯の表面が新しく露出し、菌が住みつく土台が整ってしまうためです。

0歳の頃は、歯が生える前であれば一時的に菌が入っても定着しにくく、リスクは低めです。しかし、生後6か月前後に最初の乳歯が萌出すると状況は変わり、そこから感染の窓期(1歳半〜2歳半)を迎えます。この期間が虫歯菌定着のピークとされ、家庭でのケアが将来のむし歯リスクを大きく左右します。

一方で、3歳を過ぎると口腔内の環境が安定し、菌が新たに定着しにくくなる傾向があります。とはいえ、生活習慣や甘味の摂取が増えるため、むし歯が生じるリスクは依然として存在します。つまり「何歳までにうつるか」を考える際には、定着しやすい幼児期と、その後の生活習慣による発症リスクを分けて理解することが重要です。

次からは、0〜1歳・1歳半〜2歳半・3歳以降といった年齢ごとのポイントを詳しく見ていきましょう。

0〜1歳:歯の萌出前後のポイント

0歳の赤ちゃんは、歯が生える前であれば虫歯菌が一時的に口に入っても定着しにくい時期です。舌や粘膜は細菌が住みつくのに適していないため、この段階での「うつる心配」は大きくありません。

しかし、生後6か月前後になると最初の乳歯が生えてきます。ここからは歯の表面が露出するため、虫歯菌が定着できる環境が整い始めます。授乳や離乳食が始まる時期とも重なり、糖分を摂取する機会が増えることでリスクは徐々に高まっていきます。

この時期の予防ポイントは、親自身の口腔管理を優先することです。保護者にむし歯や高い菌数があると、スキンシップや食事を通して子に菌が移りやすくなります。親が治療を済ませ、クリーニングやフッ素ケアを行っておくことが、最良の備えとなります。

また、歯が生え始めたらガーゼや小さな歯ブラシで優しく清掃し、仕上げ磨きの習慣をつけていきましょう。飛沫による接触(近距離での会話や咳など)にも気を配ると安心です。

1歳半〜2歳半:「感染の窓」の過ごし方

1歳半〜2歳半は、虫歯菌が最も定着しやすい「感染の窓」にあたります。この時期は奥歯が生えて清掃が難しくなり、食事やおやつの内容も多様化して、虫歯菌にとって好条件が揃いやすいのが特徴です。

まず取り組むべきは 専用カトラリーの徹底 です。親と同じスプーンや箸を使うのではなく、子ども専用のものを用意することで唾液を介した菌の移行を減らせます。外食では取り分け用のトングや子ども用の食器を準備すると安心です。

また、仕上げ磨きを毎日必ず行いましょう。フッ素濃度 1000ppm程度 の子ども用歯磨き剤を使用することで、歯の表面を強化し定着リスクを軽減できます。加えて、甘い飲食物は「量よりも頻度」が重要です。ダラダラ食べを避け、間食の回数を減らすことが虫歯菌の増殖を抑える鍵となります。

さらに、歯科医院での 定期フッ素塗布やシーラントの相談 を取り入れることで、家庭ケアを補強できます。この短期間をどう過ごすかが、将来の虫歯リスクを大きく左右するといえるでしょう。

3歳以降:定着しにくくなる一方、生活習慣が鍵

3歳を過ぎると、口腔内の環境が安定し、虫歯菌が新しく定着しにくくなるといわれています。これは乳歯がそろい、菌叢(口内細菌のバランス)が形成されるためです。そのため、0〜2歳の時期ほど「うつりやすさ」を心配する必要は少なくなります。

しかし、安心して油断するのは禁物です。3歳以降は、生活習慣がそのまま虫歯リスクにつながる段階に入ります。特におやつの取り方や就寝前の飲食習慣は、虫歯の発生に直結します。ダラダラ食べを避け、時間を決めておやつを与えることが重要です。

また、この時期からは子ども自身が歯磨きを始めますが、清掃はまだ不十分です。必ず保護者による仕上げ磨きを続け、徐々に自立につなげていきましょう。フッ素の濃度も成長に合わせて見直し、必要に応じて歯科でのフッ素塗布やシーラントを検討すると安心です。

つまり3歳以降は「感染リスクの管理」から「生活習慣による虫歯予防」へと重点が移る時期といえます。

よくある誤解と最新の見解

虫歯菌の感染を防ぐために「食器を共有しなければうつらない」と考える方は少なくありません。確かに、スプーンやコップの共有は唾液を介した感染経路のひとつであり、特に感染の窓期には避けたい行動です。

しかし、近年の研究や学会の見解では「食器共有の回避だけに固執しても虫歯は減らせない」とされています。むし歯は唾液接触だけでなく、歯磨きの質、フッ素の利用、砂糖の摂取頻度など、複数の要因が重なって発症する多因子性の病気だからです。

そのため、家庭での取り組みは「禁止事項」に偏るよりも、効果の高い予防の柱に集中することが大切です。具体的には、仕上げ磨きの徹底、フッ素の活用、間食習慣の見直しが現実的かつ有効な方法となります。

次では、学会意見書の内容や、高リスク家庭での例外的な対策、そして家庭での優先順位について詳しく解説します。

学会意見書のポイントをわかりやすく整理

日本を含む各国の学会では、虫歯菌の親子感染について次のような見解を示しています。

まず、食器共有は確かに感染の一因であるとされています。しかし、それだけを避けても虫歯は完全には防げません。むし歯は「唾液中の菌数」「歯の清掃状況」「フッ素の使用」「砂糖の摂取頻度」など、多くの要因が重なって発症する多因子性の病気だからです。

そのため、最新の指導方針は「食器共有を避けることを過度に強調するのではなく、総合的な予防を優先する」方向にシフトしています。具体的には以下のような複数の対策を組み合わせることが推奨されています。

-

・フッ素入り歯磨き剤の毎日の使用

-

・親による仕上げ磨きの継続

-

・間食や砂糖摂取の頻度コントロール

-

・定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア

つまり、学会が伝えたいのは「やめること」よりも「取り入れるべき予防習慣」に重きを置くことなのです。

それでも避けたい行動があるケース

学会の見解として「食器共有だけに固執しない」ことが推奨されていますが、すべての家庭に当てはまるわけではありません。中には、リスクが特に高い家庭が存在します。

たとえば、保護者に未治療のむし歯が多い場合や、唾液検査でミュータンス菌数が非常に高い場合には、子どもへの感染リスクが通常よりも大きくなります。このような状況では、感染の窓期にあたる1歳半〜2歳半の間は、キスや口移し、食器や箸の共用といった行動をできるだけ控えることが望ましいといえます。

ただし、これは一生続けるべきルールではありません。感染の窓という限られた時期に「期間限定で」配慮することが大切です。その間に保護者の口腔環境を改善し、菌数を減らしておくことで、その後の子どものリスクを大幅に下げることができます。

つまり、予防の基本は総合的なケアでありながら、高リスク家庭では「期間限定の制限」を取り入れる柔軟な対応が効果的なのです。

家庭での優先順位=「フッ素」×「仕上げ磨き」×「砂糖頻度」

家庭で虫歯予防を考えるとき、大切なのは「何を避けるか」ではなく、何を優先して取り組むかです。その中でも特に効果が高いのが、フッ素・仕上げ磨き・砂糖の摂取頻度コントロールの3本柱です。

まず、フッ素は歯の再石灰化を促進し、初期むし歯を修復する働きがあります。乳幼児期からフッ素入り歯磨き剤(1000ppm程度)を使用することで、歯の表面を強くし、菌の酸に溶けにくくすることが可能です。

次に、仕上げ磨きです。子どもが自分で歯磨きをしても清掃は不十分なことが多いため、必ず保護者が1日1回は仕上げ磨きを行うことが推奨されます。特に就寝前は唾液の量が減るため、虫歯が進行しやすくなる時間帯。寝かしつけ前の仕上げ磨きが最も重要です。

最後に、砂糖の摂取頻度を見直すこと。甘いおやつや飲み物は「量」よりも「回数」が問題で、ダラダラ食べが最もリスクを高めます。おやつの時間を決めて与える、就寝前の飲食を避けるといった工夫が有効です。

この3つの柱を無理なく習慣にすることで、家庭の虫歯予防はぐっと現実的で効果的になります。完璧を目指すのではなく、「続けられるやり方」を優先することが成功の秘訣です。

虫歯に関連したお悩みがある方へ

虫歯がうつってしまうのでは?と気になる保護者の方の中には、歯並びや歯の見た目に関するお悩みを抱える方も少なくありません。なぜなら歯並びが悪いと清掃性の問題があることが多く、虫歯になりやすい口腔環境である可能性が高いからです。

たとえば、歯並びの乱れが気になる方には、当院のセラミック矯正治療がおすすめです。子供のために虫歯になりにくい口腔環境を維持したいけれど、歯列矯正ほどは時間をかけられない。そういったケースでセラミック矯正が役に立つことがあります。

>>セラミック矯正専門サイトはこちら

口腔の健康と見た目の美しさは切り離せないテーマです。気になる症状があれば、ぜひ併せて参考にしてみてください。

まとめ:虫歯菌のうつりやすさは「唾液×菌数×定着条件」で決まる

虫歯菌は単に口に入るだけでなく、歯の表面に定着して増えるかどうかでリスクが変わります。特に1歳半〜2歳半の「感染の窓」は要注意で、この時期は唾液を介した接触を減らしつつ、フッ素・仕上げ磨き・砂糖摂取頻度のコントロールといった予防の柱を徹底することが大切です。

また、母親や保護者の唾液中の菌数が高いほど子どもへの感染確率は上がるため、まずは大人自身が口腔環境を整えることが、子どもの将来の歯を守る第一歩になります。

一方で、食器共有だけを避ければ安心というわけではありません。最新の見解では、多因子予防を重視する姿勢が推奨されており、家庭では「禁止」よりも「続けられる習慣化」を優先することが現実的です。

虫歯菌がどの程度でうつるかは、家庭の状況や生活習慣によって大きく変わります。気になる方は、唾液検査や定期的なカウンセリングで自分のリスクを見える化するのがおすすめです。

監修者情報

松井 泰隆 YASU DENTAL CLINIC 院長

東京歯科大学を卒業後、京都大学医学部附属病院で口腔外科を学び、その後審美歯科やインプラント治療を行う医療法人に勤務し分院長などを歴任。