TEL.06-6771-4180 診療時間 9:30〜13:00・14:30〜18:30 休診日 水・日・祝日

歯科コラム

虫歯で顔が腫れた…何日で治る?原因・正しい対処・治療の流れを歯科医が解説

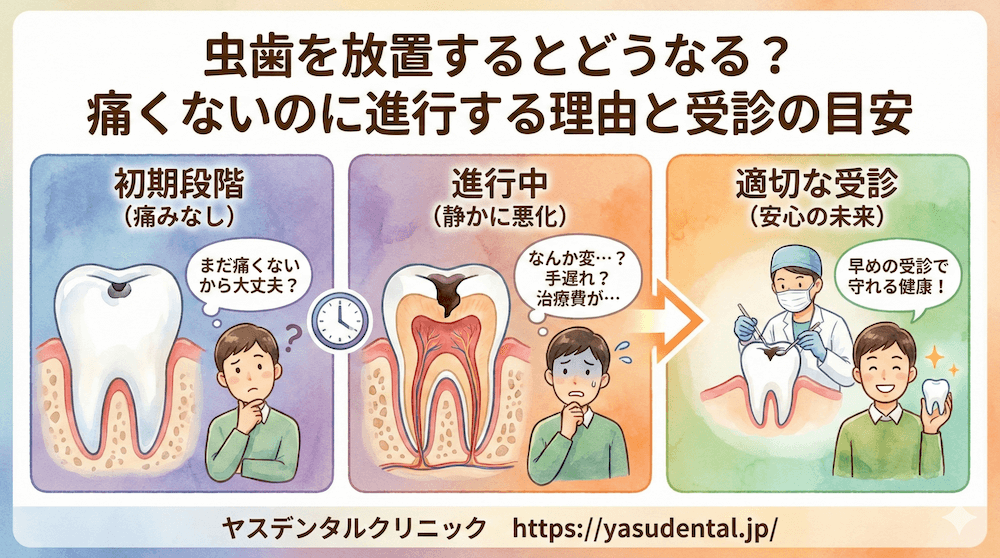

突然、虫歯が原因で顔が腫れてしまうと、「この腫れは何日で治るのか」「仕事や予定に間に合うのか」と大きな不安を感じる方が少なくありません。実際、腫れの程度や原因によって治るまでの日数は大きく変わります。軽症なら数日〜1週間で落ち着くこともありますが、膿がたまって排膿や根管治療が必要な場合は数日〜数週間、さらに蜂窩織炎のように広範囲へ炎症が広がった場合には入院が必要で、5〜14日ほどかかるケースもあります。「自然に治る」ように見えても病巣が残るため、放置は再発や重症化のリスクにつながります。

この記事では、「虫歯による顔の腫れは何日で治るのか?」という疑問に答えるため、重症度別の治癒目安、正しい応急処置、歯科での治療の流れ、そして再発を防ぐための予防策まで詳しく解説します。腫れに悩む方が安心して行動できるよう、受診の目安や医院での対応についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

虫歯で顔が腫れたら何日で治る?重症度別の目安と経過

虫歯が原因で顔が腫れた場合、「何日で治るか」は炎症の広がり具合や治療内容によって大きく異なります。たとえば、歯ぐきや頬が少し腫れる程度の軽症なら数日〜1週間で改善することが多いですが、膿がたまって切開・排膿や根管治療が必要な場合は数日〜数週間かかります。さらに、炎症が顎や頸部にまで広がる蜂窩織炎では入院管理となり、5〜14日ほどの治療期間が目安です。

つまり、腫れの状態を見ただけでは正確な回復日数を判断するのは難しく、適切な処置を受けられるかどうかが早期回復のカギになります。ここからは、重症度別に「治るまでの日数」とその経過を詳しく見ていきましょう。

軽症(局所炎症)の回復目安:数日〜1週間

虫歯による炎症がまだ限局的で、歯ぐきや頬の軽い張り・咬むときの痛み程度にとどまる場合、数日〜1週間で腫れが引くことが多いです。炎症が歯の神経や顎全体に広がっていない段階では、抗菌薬や鎮痛薬の内服、口腔内の清掃で自然に改善するケースもあります。

ただし「軽症だから大丈夫」と思って放置すると、膿がたまって膿瘍に進行したり、顔全体が大きく腫れる危険があります。とくに、腫れが急に強くなる、熱を伴う、口が開けづらいといった症状は悪化のサインです。

回復を早め、再発を防ぐためには、たとえ腫れが軽度でも早めに歯科を受診し、原因歯の診断と治療を受けることが大切です。

膿がある場合(根尖性歯周炎・膿瘍):処置後数日〜数週間

虫歯の進行で歯の根の先に膿がたまると、根尖性歯周炎や歯肉膿瘍と呼ばれる状態になります。この場合、歯科では切開して膿を排出する「切開排膿」や、歯の内部を清掃する「根管治療」が必要です。処置後は、24〜48時間で痛みが軽くなり、腫れも数日以内に徐々に引いていくのが一般的です。

ただし、膿の袋が大きい「嚢胞」タイプや、炎症を繰り返して慢性化している場合には、完全に落ち着くまで数週間かかることもあります。さらに、治療途中で通院を中断すると再発のリスクが高まり、より大がかりな外科処置や抜歯が必要になるケースもあります。

したがって、処置後も症状が改善するまで継続的に通院し、原因歯の治療を最後まで完了させることが重要です。

抗菌薬が効き始めるタイミングと服用期間の目安

膿が関与する腫れでは、歯科での排膿処置とあわせて抗菌薬が処方されることがあります。一般的に、内服開始から24〜48時間ほどで熱や痛み、腫れが少しずつ改善してくるケースが多いです。ただし、効果が出るまでの時間には個人差があり、すぐに腫れが引かなくても慌てる必要はありません。

大切なのは、自己判断で服用を中止せず、処方された期間を最後まで守ることです。途中で止めてしまうと、菌が残って再び炎症を起こしたり、耐性菌のリスクにつながる恐れがあります。また、抗菌薬だけで完治するわけではなく、根管治療や抜歯といった原因除去が不可欠です。

改善が不十分な場合は、必ず再受診して治療方針を確認することが早期回復につながります。

蜂窩織炎・入院が必要なケース:5〜14日+原因治療

虫歯の感染が周囲組織に広がり、頬や顎、さらには首にまで腫れが及ぶ状態を「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」と呼びます。

局所の膿瘍と異なり、境界がはっきりせず広範囲に炎症が広がるため、発熱、強い痛み、開口障害、嚥下困難、呼吸しづらさなどの重い症状を伴うことがあります。この場合は入院による点滴抗菌薬の投与やドレナージ(膿の排出)が必要で、腫れが落ち着くまで5〜14日ほどかかるのが一般的です。その後、原因歯に対して根管治療や抜歯といった処置を行い、再感染を防ぎます。

蜂窩織炎は進行が早く、放置すると気道閉塞や敗血症など命に関わる危険もあるため、少しでも疑わしい症状があれば速やかに歯科口腔外科や救急外来を受診することが大切です。

放置は危険?「自然に治る」は一時的

「顔の腫れが数日で引いたから治った」と思う方もいますが、実際には炎症の原因が体内に残っていることがほとんどです。虫歯由来の腫れは、歯の神経や根の先に細菌感染が起きているサインであり、時間が経つと体の免疫反応によって一時的に腫れが落ち着くことがあります。しかし、これはあくまで表面的に炎症が抑えられただけで、感染源そのものは残存しており、数週間から数か月後に再び腫れや強い痛みを引き起こす可能性が高いのです。

特に、膿が内部にたまっているケースでは「袋」のように膿瘍が形成され、外に出るタイミングで腫れが引いたように見えることもあります。しかし根本治療を行わなければ、膿は再度たまり、腫れや発熱を繰り返します。さらに炎症が広がれば蜂窩織炎に移行し、入院や点滴治療が必要になる危険性もあります。

歯科医院での治療は、原因歯を特定し、根管治療や抜歯などで感染源を取り除くことが基本です。腫れが一時的に引いたからといって「自然に治った」と判断して通院を避けるのは、かえって治療期間を延ばす原因になります。違和感や軽度の腫れでも、再発や重症化を防ぐために必ず歯科での精密検査を受けることが重要です。

顔が腫れる主な原因と見分け方

顔の腫れは虫歯が代表的な原因ですが、実際にはそれ以外の病気でも起こることがあります。たとえば、歯ぐきの深い炎症を伴う歯周病、親知らずの周囲に細菌感染が起こる智歯周囲炎、副鼻腔炎やリンパ節炎、さらには唾液腺炎など耳鼻科領域の疾患でも似たような症状が現れることがあります。そのため、「虫歯のせい」と思い込んで市販薬で対応してしまうと、適切な治療が遅れて重症化するリスクがあります。

歯科では視診・触診に加えてX線やCT検査を行い、炎症の広がり方や原因部位を正確に診断します。腫れの原因を見極めることが、適切な治療法を選び、回復を早める第一歩です。ここからは、代表的な原因ごとに顔の腫れが起こる仕組みを詳しく解説します。

虫歯→歯髄炎→根尖性歯周炎・膿瘍の流れ

虫歯が進行すると、まず歯の表面(エナメル質)から象牙質へと広がり、やがて歯の神経(歯髄)にまで達します。この段階で激しい痛みを伴う「歯髄炎」が起こり、放置すると神経が壊死して細菌が根の先へと進みます。その結果、歯根の周囲に炎症が起こり「根尖性歯周炎」と呼ばれる状態となり、膿がたまると「膿瘍」として顔の腫れにつながります。

初期の虫歯であれば詰め物や神経を保存する治療で済みますが、ここまで進行すると根管治療や切開排膿が必要です。つまり、顔の腫れは単なる見た目の問題ではなく、虫歯が末期に近づいているサインでもあります。

早期に治療を受けることで、より大きな腫れや入院治療を避けることができます。

歯周病・智歯周囲炎・副鼻腔炎など他原因

顔の腫れは必ずしも虫歯だけが原因ではありません。

たとえば、歯周病が進行すると歯ぐきの深い部分に膿がたまり、頬や顎に腫れが広がることがあります。慢性的な腫れや歯ぐきからの膿の排出を伴うことも多く、虫歯とは異なる経過をたどります。

また、親知らずが生えてくる周囲に細菌が感染する「智歯周囲炎」では、強い痛みとともに口が開きにくくなるのが特徴です。これも顔の片側が大きく腫れる原因となります。

さらに、歯科以外の領域では副鼻腔炎による頬の腫れが見られることもあります。鼻づまりや頭重感を伴う場合は耳鼻科的な問題が隠れている可能性もあるため、自己判断は危険です。顔の腫れは原因が多岐にわたるため、まず歯科で精密に診断してもらうことが大切です。

リンパ節炎や唾液腺炎の可能性

顔の腫れは、必ずしも歯や歯ぐきに原因があるとは限りません。

細菌やウイルス感染によって首や顎の下にあるリンパ節が腫れる「リンパ節炎」でも、頬や顎まわりが大きく膨らんで見えることがあります。風邪や扁桃炎など全身の感染症と関連して起こるケースも多く、歯科的な処置だけでは改善しません。

さらに、唾液腺に細菌感染や結石が生じる「唾液腺炎」も腫れの原因となります。この場合は、食事の際に唾液が出ようとするときに痛みや腫れが強くなるのが特徴です。抗菌薬の投与や耳鼻科的な処置が必要になることもあります。

このように、顔の腫れは必ずしも虫歯由来とは限らず、耳鼻科や内科での診断・治療が必要なケースもあります。症状が長引く、発熱を伴う、左右差が強いといった場合には、歯科と並行して他科への受診も検討すべきです。

歯科で行う治療と「治るまで」のステップ

顔が腫れるほどの虫歯や歯ぐきの炎症は、自然に治ることはなく、必ず原因を取り除く治療が必要です。歯科ではまず、診断によって炎症の範囲や原因歯を特定し、そのうえで腫れを抑えるための消炎処置を行います。切開排膿や抗菌薬の投与によって炎症が落ち着いた後、根管治療や抜歯、外科処置など原因歯への根本治療を進めていきます。

この過程では、「痛みや腫れを和らげる段階」と「感染源を取り除く段階」を分けて治療することが多く、数回の通院が必要になるのが一般的です。さらに、治療が適切に進んでいるかを再評価しながら最終的な治癒を目指します。

ここからは、歯科で実際に行う診断から原因歯の処置まで、治るまでのステップを詳しく見ていきましょう。

診断(視診・X線/CT・全身状態確認)

顔が腫れて来院された場合、歯科ではまず口の中や顔の腫れ具合を視診・触診で確認します。そのうえで、虫歯の深さや膿の広がりを把握するためにX線撮影を行い、根の先に膿がたまっているかどうかを確認します。

さらに、炎症が顎や頸部にまで広がっている疑いがある場合には、CT検査が有効です。CTでは三次元的に腫れの範囲や膿瘍の位置を正確に把握できるため、切開や排膿の必要性を判断する際に役立ちます。

また、発熱や倦怠感など全身状態も確認し、重症化している場合は内科的管理や入院が必要になることもあります。診断の精度を高めることが、治療方針を正しく決め、早期回復につなげる第一歩です。

消炎処置:切開排膿・抗菌薬・鎮痛

顔の腫れが強い場合、まず行われるのが「消炎処置」です。膿がたまっている場合には、局所麻酔をしたうえで歯ぐきや頬の内側を小さく切開し、膿を排出する「切開排膿」が有効です。膿が外へ出ることで、24〜48時間以内に痛みや腫れが軽減するケースが多く見られます。

同時に、抗菌薬を内服あるいは点滴で投与し、細菌の活動を抑えます。痛みが強い場合には鎮痛薬も併用し、日常生活に支障が出にくいよう配慮します。

処置後は、切開部の洗浄やうがいによる清潔保持が大切です。まれに排膿が再度必要になる場合もあるため、数日間は経過観察を行います。この消炎処置はあくまで「症状を和らげるための一時的な対応」であり、原因歯の根本治療へとつなげることが重要です。

原因歯の治療(根管治療/抜歯/外科)

腫れや痛みを一時的に抑えた後は、原因となる歯そのものの治療が欠かせません。

歯を残せる状態であれば、歯の神経や根管内を清掃・消毒し、薬剤を詰める「根管治療」が基本となります。数回の通院で行われ、炎症の再発を防ぎながら歯を保存することが可能です。

一方、歯が大きく崩壊していたり、根が割れている場合には保存が難しく、抜歯が選択されることもあります。抜歯後は、ブリッジやインプラント、義歯などで咬み合わせを回復する治療が検討されます。

また、膿の袋(嚢胞)が大きいケースや再発を繰り返す場合には、外科的に膿瘍や根の先を取り除く「歯根端切除術」が行われることもあります。どの治療を選択するかは、歯の状態・全身の健康状態・患者さんの希望を踏まえて総合的に判断されます。

根管治療と外科の選択基準

原因歯を残せるかどうかの判断は、根管治療で十分改善できるか、それとも外科的処置が必要かによって変わります。

歯の根がしっかりしており、内部の感染が除去できる見込みがある場合は、まず根管治療が第一選択です。特に初発の炎症や軽度の膿瘍であれば、根管治療のみで良好な経過を得られることが多いです。

一方で、歯根の先に大きな嚢胞が形成されていたり、根管治療を繰り返しても改善が見られない場合には、外科的に膿の袋や根の先を切除する「歯根端切除術」が選択されます。また、歯根そのものが破折しているケースでは、保存は困難となり、抜歯が必要になる場合もあります。

つまり、治療方針は「歯を保存できるかどうか」が最大の分かれ目であり、診断と患者さんの希望を踏まえて最適な方法を選ぶことが重要です。

自宅でできる正しい応急処置とNG行動

虫歯で顔が腫れてしまったとき、すぐに歯科へ行けない状況もあるでしょう。その際に大切なのは「腫れを悪化させない」ための応急処置です。基本は患部を冷やし、痛みが強い場合は市販の鎮痛薬を正しく服用し、口腔内を清潔に保つことです。これらを行うことで、受診までの間のつらさを軽減できます。

一方で、誤った対処は炎症を悪化させる原因になります。温めたり、アルコールを摂取したり、長時間入浴して血流を促進すると腫れが強くなる危険があります。また、腫れた部位を押したり揉んだりする行為も厳禁です。

ここからは、自宅でできる正しい応急処置の具体的な方法と、避けるべきNG行動について詳しく解説します。

冷やし方・鎮痛薬の使い方

顔が腫れて痛みを伴うときは、まず冷却で炎症を和らげましょう。

保冷剤をタオルに包み、腫れた部分に10〜15分あて、少し休んでから再度冷やす「間欠冷却」が効果的です。直接長時間当てると凍傷のリスクがあるため注意が必要です。

また、痛みが強い場合には市販の鎮痛薬を使用してもかまいません。アセトアミノフェンやイブプロフェンなどは一般的に用いられ、発熱や炎症を抑える効果があります。ただし、用量・用法を必ず守り、既往症や服薬中の薬がある場合は薬剤師や医師に確認することが安心です。

鎮痛薬や冷却はあくまで一時的な対処にすぎず、腫れの原因そのものを治すことはできません。できるだけ早く歯科を受診し、根本的な治療を受けることが大切です。

食事・口腔ケアの工夫

顔が腫れているときは、できるだけ刺激を避け、患部に負担をかけない食事が望ましいです。

硬いものや熱い食べ物は噛むと痛みを強めやすく、腫れを悪化させる恐れがあります。おかゆやスープ、やわらかく煮た野菜など、咀嚼の負担が少なく消化の良い食品を選ぶと安心です。冷たいヨーグルトやゼリーも、炎症部位を刺激しにくくおすすめです。

口腔ケアについては、痛みがあるからといって歯みがきを怠るのは逆効果です。歯垢が残ると細菌が繁殖しやすく、炎症が悪化することがあります。柔らかい歯ブラシを使って、腫れていない部分を中心に丁寧に清掃しましょう。患部は強くこすらず、うがい薬やぬるま湯でのうがいを組み合わせると清潔を保ちやすくなります。

こうした工夫で症状を悪化させず、受診までの間を少しでも快適に過ごすことができます。

やってはいけないこと

虫歯による顔の腫れを自宅で対応する際には、症状を悪化させる行動を避けることが重要です。

まず注意すべきは「温める」ことです。温湿布や長時間の入浴、飲酒は血流を促進し、かえって腫れや痛みを強めてしまいます。

また、腫れた部分を押したり揉んだりするのも危険です。膿が広がって炎症を悪化させる原因になります。さらに、自己判断で患部を切開したり、以前処方された残りの抗菌薬を服用するのも絶対に避けてください。これらは適切な治療を遅らせるだけでなく、耐性菌を生むリスクにもつながります。

腫れが自然に引くこともありますが、それは治癒ではなく一時的な改善にすぎません。市販薬や応急処置はあくまで一時的な対処であり、症状が落ち着いたとしても必ず歯科を受診して、原因となる歯の治療を完了させることが大切です。

「何日で治る?」回復を左右する要因と早く治すコツ

同じ「虫歯による顔の腫れ」でも、治るまでの日数には個人差があります。

その差を生むのは、受診までの時間、全身の健康状態、そして日常生活でのセルフケアです。たとえば、早期に歯科を受診して処置を受ければ数日で改善することもありますが、放置すれば炎症が拡大し、入院が必要になるケースも少なくありません。

また、糖尿病や喫煙などの全身要因は治癒を遅らせる一因となります。さらに、睡眠不足や栄養の偏り、口腔内の清潔状態も回復スピードに直結します。

つまり「何日で治るか」は一概に言えず、治療と生活習慣の両面で適切な対応を取ることが早期回復のカギとなります。ここからは、治る日数を左右する代表的な要因について、さらに詳しく解説していきます。

受診までの時間と感染拡大

虫歯による顔の腫れは、放置する時間が長いほど炎症が広がり、治るまでに時間がかかる傾向があります。

初期の段階で歯科を受診すれば、数日の処置で改善することが多いですが、数日〜数週間放置すると膿がたまり、根管治療や切開排膿が必要になります。さらに長期間放置すると炎症が顎や頸部に及び、蜂窩織炎へ進行して入院治療が必要になることもあります。

また、受診が遅れることで治療自体も複雑化し、通院回数や治療費の負担が増える点も見逃せません。「自然に治るだろう」と自己判断せず、腫れを感じた時点で早めに歯科を受診することが、結果的に治癒までの日数を短縮し、再発のリスクを減らす最善の方法といえます。

全身要因(糖尿病・喫煙など)

顔の腫れが治るまでの日数には、全身の健康状態も大きく影響します。

特に糖尿病のある方は、血糖コントロールが不十分だと免疫力が低下し、炎症が長引きやすくなります。小さな感染でも腫れが強く出たり、治癒が遅れる傾向が見られるため、歯科治療と並行して内科的な管理が重要です。

また、喫煙習慣も治癒を妨げる大きな要因です。タバコに含まれるニコチンは血流を悪化させ、炎症の回復を遅らせるだけでなく、感染に対する抵抗力も下げてしまいます。さらに、慢性的なストレスや睡眠不足も免疫機能を低下させ、腫れが治るまでの期間を長引かせることがあります。

つまり、治療の効果を最大限に高めるには、歯科での処置だけでなく、生活習慣や全身疾患の管理も並行して行うことが不可欠です。

睡眠・栄養・清潔

虫歯による顔の腫れからの回復を早めるには、歯科での治療に加えて生活習慣の管理も欠かせません。

まず、十分な睡眠をとることは免疫力を高め、炎症の回復をサポートします。睡眠不足が続くと体の抵抗力が落ち、腫れが長引く原因になります。

また、栄養バランスのとれた食事も重要です。ビタミンCやタンパク質は組織の修復に役立ち、早期回復を助けます。逆に、糖分の多い飲食は細菌の栄養源となり、炎症を悪化させる可能性があるため控えましょう。

さらに、口腔内を清潔に保つことも欠かせません。腫れている部分を避けながら、柔らかい歯ブラシやうがい薬を用いて細菌の繁殖を抑えることが大切です。生活習慣のちょっとした工夫が、腫れの回復スピードを左右します。

いつ受診する?救急受診のサイン

虫歯による顔の腫れは、早めの歯科受診が基本ですが、なかには「救急対応」が必要な危険なサインもあります。発熱を伴う腫れや、口が開けづらい(開口障害)、食べ物や水が飲み込みにくい(嚥下障害)、さらには呼吸が苦しいといった症状は、炎症が顎や頸部にまで広がっている可能性があります。こうした状態は放置すると命に関わる危険があるため、夜間や休日であっても救急外来を受診することが勧められます。

一方で、腫れが軽度で強い痛みや発熱がない場合は、翌日以降の歯科受診でも対応可能です。重要なのは、危険なサインを見逃さず、適切なタイミングで医療機関につなげることです。ここからは、受診が必要な具体的な症状や、夜間・休日の対応について詳しく解説していきます。

今すぐ受診が必要な症状

虫歯による顔の腫れの中には、放置すると健康を大きく害するケースもあります。

特に注意すべき危険なサインは以下のとおりです。

-

・38℃以上の高熱を伴っている

-

・口が開きにくく、会話や食事に支障がある(開口障害)

-

・水や食べ物が飲み込みにくい(嚥下障害)

-

・息苦しさを感じる、呼吸がしづらい

-

・腫れが顎から首へ広がっている

これらの症状は、炎症が広範囲に及び、気道や全身に重大な影響を与えている可能性があります。蜂窩織炎や深頸部感染といった重篤な合併症に進行することもあり、夜間や休日であっても救急外来での対応が必要です。

「もう少し様子を見よう」と自己判断せず、少しでも不安を感じたら迷わず医療機関を受診することが、健康を守る第一歩になります。

夜間・休日の対応と費用イメージ

夜間や休日に顔が大きく腫れたり、強い痛み・発熱がある場合は、迷わず救急外来や休日診療所を受診してください。応急的に抗菌薬や鎮痛薬の処方、必要に応じて排膿処置が行われ、その後はかかりつけ歯科に引き継がれる流れになります。

費用については、通常の診療に加えて「時間外加算」や「休日加算」が上乗せされるため、平日診療よりも高くなるのが一般的です。たとえば、保険診療での応急処置であれば数千円程度〜、画像検査や点滴治療が追加されればさらに費用がかかる可能性があります。

大切なのは、費用よりも安全を優先することです。危険なサインがある場合は、多少の費用がかかっても早急に受診することで、重症化や入院を防ぐことにつながります。

妊娠中・授乳中・服薬中の注意

妊娠中や授乳中の方が虫歯による顔の腫れを経験した場合、治療や薬の使用には特別な配慮が必要です。

抗菌薬や鎮痛薬の中には胎児や乳児への影響を避けるために使用を控えるべき種類もあります。そのため、妊娠中・授乳中であることは必ず歯科医師に申告しましょう。多くの場合、安全性が確認されている薬剤が選択され、母体や赤ちゃんに配慮した治療が行われます。

また、持病で定期的に薬を服用している方も注意が必要です。たとえば糖尿病薬や抗凝固薬などは、抗菌薬や鎮痛薬との相互作用が起こる場合があります。服薬内容を正確に伝えることで、安全に治療を進めることができます。

妊娠中・授乳中であっても、炎症や感染を放置することは母体にも胎児にも悪影響を及ぼします。安心して治療を受けるために、自己判断せず歯科医師に相談してください。

再発させないための予防(生活習慣と定期管理)

虫歯による顔の腫れは、治療を終えたからといって再発しないとは限りません。

根管治療や抜歯で一度炎症を抑えても、生活習慣や口腔ケアの状態によっては、再び細菌感染が起こり、同じような症状を繰り返すことがあります。とくに糖分の多い飲食や不十分な歯みがき習慣は、虫歯や歯周病を再発させる大きな要因です。

そのため、毎日のセルフケアに加えて、定期的な歯科検診を受けることが重要です。プロによるクリーニングでプラークや歯石を除去し、初期段階で異常を発見できれば、大きな腫れに進行する前に対応できます。さらに、フッ化物の利用や清掃補助具(フロスや歯間ブラシ)の活用も再発予防に役立ちます。

ここからは、再発防止のために実践すべき「毎日のケア」「食習慣の見直し」「定期検診の重要性」について詳しく解説していきます。

毎日のケア

虫歯や炎症の再発を防ぐためには、毎日のセルフケアが最も大切です。

基本は歯ブラシによるブラッシングですが、力任せに磨くのではなく、小刻みに優しく動かしてプラークを落とすことがポイントです。特に歯と歯ぐきの境目や奥歯の溝は汚れが残りやすいため、丁寧な清掃が必要です。

加えて、歯ブラシだけでは落としにくい歯間の汚れには、デンタルフロスや歯間ブラシを併用しましょう。これにより、歯周病や虫歯の原因となる細菌の温床を効果的に減らすことができます。

さらに、フッ化物入りの歯磨き粉を使うと歯質が強化され、再び虫歯になるリスクを下げられます。習慣的に正しい道具を用いたケアを続けることで、顔の腫れにつながるような重症の炎症を未然に防ぐことが可能になります。

食習慣の見直し

虫歯や炎症を繰り返さないためには、食習慣の改善が欠かせません。

特に砂糖を多く含むお菓子や清涼飲料水は、虫歯菌の栄養源となり、酸を生み出して歯を溶かす原因となります。甘いものを摂取する回数が多いほどリスクが高まるため、「だらだら食べ」や「頻繁な間食」は避けることが大切です。

また、寝る前の飲食も要注意です。就寝中は唾液の分泌が減るため、細菌の働きが活発になりやすく、虫歯や歯周病が進行しやすい環境になります。どうしても食べたい場合は、摂取後にしっかり歯みがきを行いましょう。

一方で、野菜や乳製品などカルシウムやミネラルを含む食品は歯の健康を保つのに役立ちます。食習慣を見直し、虫歯をつくりにくい環境を整えることが、顔の腫れを再発させない近道になります。

定期検診と早期発見

虫歯や歯周病による顔の腫れを防ぐうえで、定期的な歯科検診は欠かせません。

自覚症状がない段階でも、歯の内部や歯ぐきの深い部分で炎症が進行していることがあります。定期検診を受けることで、早期の小さな虫歯や歯周病を発見でき、簡単な処置で済む可能性が高まります。

さらに、歯科医院でのプロフェッショナルケアでは、毎日の歯みがきでは落としきれないプラークや歯石を除去できます。これにより、再発のリスクを大幅に減らせるだけでなく、歯ぐきの健康維持にもつながります。

検診の頻度は3〜6か月に一度が目安です。治療が完了した後も継続的に通うことで、再び腫れや痛みで悩まされることなく、安心して日常生活を送ることができます。

関連するお悩みと解決策

虫歯による顔の腫れは、単に感染だけでなく、歯並びや義歯の使いにくさ、歯ぐきの形態といった要素が背景に影響していることもあります。清掃しづらい歯並びは汚れが溜まりやすく、虫歯や歯周病を繰り返す原因となりますし、義歯の不安定さが清掃不良を招いて炎症につながることもあります。

また、笑ったときに歯ぐきが大きく見える「ガミースマイル」など、審美的な悩みが間接的に口腔清掃のしづらさを引き起こす場合もあります。こうした背景に応じて専門的な治療を選ぶことで、再発防止と見た目の改善を同時にかなえることが可能です。

ここからは、関連するお悩みに合わせた具体的な専門治療をご紹介します。

歯並びや清掃性の改善を考えたい方へ

歯並びがデコボコしていると歯ブラシが届きにくく、汚れやプラークが残りやすくなります。その結果、虫歯や歯周病が繰り返され、顔の腫れを引き起こすリスクが高まります。特に奥歯のねじれや重なりは清掃性を著しく低下させるため、根本的な改善を検討することが有効です。

その解決策の一つがセラミック矯正です。セラミック素材を用いて歯の形や並びを整えることで、見た目の美しさだけでなく、清掃性の向上によって虫歯や炎症の予防にもつながります。治療期間も比較的短いため、生活リズムを大きく崩さずに口元を改善できます。

歯並びの改善によって「再発しにくい口腔環境」をつくりたい方は、以下の専門ページもご覧ください。

>>セラミック矯正専門サイトはこちら

義歯で噛みにくい・清掃しにくい方へ

入れ歯を使用している方の中には、「動いて安定しない」「食べ物が詰まりやすい」「清掃がしにくい」といった悩みを抱えている方も少なくありません。義歯の不安定さは清掃不良を招き、口腔内に細菌が繁殖しやすい環境をつくり、炎症や腫れの再発リスクを高めます。

こうした問題の解決策として注目されているのが、インプラントオーバーデンチャーです。インプラントで義歯を支える仕組みにより、従来の入れ歯に比べて格段に安定し、食事や会話が快適になります。さらに、取り外しが可能なため清掃性も高まり、口腔内を清潔に保ちやすいという利点があります。

義歯の不具合でお悩みの方は、口腔環境を改善できる選択肢としてご検討ください。

>>インプラントオーバーデンチャー専門サイトはこちら

笑った時に歯ぐきが気になる方へ

「笑うと歯ぐきが大きく見えて気になる」というガミースマイルのお悩みも、実は口腔環境の清掃性と関係があります。歯ぐきが過剰に露出していると、歯ブラシが届きにくい部分が生じやすく、プラークが残ることで虫歯や歯周病を繰り返すリスクが高まります。その結果、炎症や腫れにつながることもあります。

ガミースマイルに対しては、歯周形成外科による歯ぐきの形態改善が一つの方法です。歯ぐきのラインを整えることで見た目が自然になるだけでなく、清掃性が向上して再発予防にもつながります。審美性と健康の両面からメリットのある治療といえます。

笑ったときの印象を改善したい方、清掃性を高めて腫れを繰り返さない環境を整えたい方は、以下の専門ページをご覧ください。

>>ガミースマイル専門サイトはこちら

まとめ:虫歯による顔の腫れは早期受診と根本治療が大切です

虫歯が原因で顔が腫れると、「何日で治るのか」と不安になる方が多いですが、その期間は症状の重さによって異なります。軽症なら数日〜1週間、膿がたまっている場合は処置後数日〜数週間、蜂窩織炎のような重症では入院管理が必要で5〜14日が目安です。ただし、腫れが一時的に引いても原因が残っていれば再発するため、必ず歯科での根本治療を完了することが大切です。

また、受診までの時間や全身の健康状態、生活習慣によっても治るスピードは変わります。早期受診とあわせて、十分な睡眠、栄養バランスの取れた食事、口腔清掃を意識することで回復を早められます。さらに、定期検診や食習慣の見直しによって、再発を防ぐことができます。

顔の腫れは「放置して自然に治る」ものではありません。違和感や軽い腫れでも早めに歯科を受診することで、治療期間を短くし、生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

監修者情報

松井 泰隆 YASU DENTAL CLINIC 院長

東京歯科大学を卒業後、京都大学医学部附属病院で口腔外科を学び、その後審美歯科やインプラント治療を行う医療法人に勤務し分院長などを歴任。